Uma das críticas mais comuns lançadas contra a ficção de Lovecraft é que seu estilo é artificial e exagerado e que seus personagens são superficiais. De certa forma, as duas são verdadeiras, ainda que, ao meu ver, equivocadas. Primeiro, seu estilo é “exagerado” por que Lovecraft pretende, antes de mais nada, criar uma atmosfera específica em seus contos, guiando o espectador por uma paisagem estranha e acontecimentos insólitos e inexplicáveis, que causam extrema perturbação na mente de seus personagens. E estes, por sua vez, de fato são um tanto “achatados”. Lovecraft, assim como muitos autores da tradição da Weird Tale, não está interessado em realismo, ou mesmo em explorar a psicologia de seus personagens. Eles são feitos assim para que o espectador possa se projetar neles. São, portanto, uma tela em branco, um blank slate. Randolph Carter, investigador amador do sobrenatural, é o exemplo máximo desse tipo de composição. Basicamente um duplo do próprio Lovecraft, Randolph Carter não obstante é descrito como um homem comum, inteligente, e que possui uma mente curiosa. Perfeito para os tipos de histórias que participa, em especial a do “ciclo dos sonhos”. Dito isso, no entanto, não significa que Lovecraft não tenha criado personagens marcantes, como Joseph Curwen e o cientista Herbert West. Esses personagens, no entanto, se não são vilões perversos e malignos (Robert M. Price já comparou Curwen ao Lúcifer de John Milton, ao passo que Donald Burleson vê ecos de Hawthorne em sua composição), são anti-heróis: o Dr. West é uma sátira pulp do Dr. Victor Frankenstein. Neste ponto, Lovecraft não está sozinho: é comum que praticantes de ficção de horror e weird utilizem esse tipo de recurso. Ora, até mesmo autores bestsellers como Stephen King são reconhecidos mais pelos seus vilões do que heróis.

Essa, no entanto, é uma escolha arriscada a se tomar na ficção. Nossa conexão com uma determinada narrativa ou história pode ser mais difícil, e não são poucos os críticos que tiveram dificuldades com as obras de Lovecraft e outros (há também muita má vontade, para ser sincero). Não é à toa que, apesar do horror ser um gênero mainstream e popular, ele não deixa de ser, também, paradoxalmente, marginalizado. Podemos encontrar críticos literários celebrados, assim como acadêmicos de sucesso, se debruçando sobre obras de ficção-científica (Isaac Asimov, Margaret Atwood, H.G. Wells, Philip K. Dick, Octavia Butler, Aldous Huxley e William Gibson são queridinhos da crítica) e mesmo fantasia (geralmente restritos a J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis), mas horror é simplesmente pedir demais, pelo visto. Assim, não só esses críticos limpinhos precisam lidar com mortes violentos, aparições sobrenaturais, alienígenas interdimensionais como também precisam fazer isso através de personagens achatados e com pouca profundidade psicológica?

E acho que foi justamente isso o que ocorreu quando do lançamento de Godzilla (idem, 2014, de Gareth Edwards). Não obstante o filme tenha sido um tremendo sucesso, dando início a um universo cinematográfico bem-sucedido (um dos poucos, diga-se de passagem), a recepção foi morna. Primeiro, boa parte da crítica apreciou os efeitos e a dimensão épica que Edwards conseguiu conferir aos seus monstros gigantes, mas se incomodaram com o fato de que vemos muito do monstro principal; segundo, reclamaram dos personagens. Não obstante o filme seja recheado de grandes atores, como Bryan Cranston (recém-saído do sucesso estrondoso de Breaking Bad), Juliette Binoche (vencedora do Oscar), David Straithairn (indicado ao Oscar), Elizabeth Olsen, Sally Hawkins (duas vezes indicada ao Oscar) e Ken Watanabe, o personagem principal, um militar interpretado por Aaron Taylor-Johnson, é de fato… um grande nada. Eu acredito que Johnson tenha talento, e já mostrou isso em alguns filmes pontuais de sua carreira, mas seu personagem em Godzilla é, de fato, achatado e sem personalidade alguma. No entanto, nesse caso, isso não é um problema.

Matt Zoller Seitz, crítico de cinema do Chicago Tribune e editor do site RogerEbert.com, foi um dos que entenderam o que está por trás não só do filme de Edwards, mas também de sua brilhante continuação, Godzilla II: O Rei dos Monstros (Godzilla: King of the Monsters, 2019, de Michael Dougherty) - e do MonsterVerse como um todo. Em um artigo de 2021, “My Heart Belongs to the MonsterVerse”, Seitz explica o que há de tão especial - e ousado - nesses filmes1.

A primeira coisa que ele nota é que cada filme do MonsterVerse é dirigido por um cineasta diferente. Ao contrário do que ocorre em outros universos cinematográficos, onde o “estilo da casa” suplanta a visão de cada cineasta, no MonsterVerse cada filme possui um estilo próprio e único. A continuidade é vaga, e a maior consistência entre os filmes, salvo alguns personagens humanos que permanecem, são os monstros em si. De resto, cada filme é um exercício virtuoso de estilo e técnica para seus cineastas. Nesse aspecto, o MonsterVerse é como a franquia Alien, onde os filmes de Ridley Scott, James Cameron, David Fincher e Jean-Pierre Jeunet, não obstante compartilhem de uma única cronologia e continuidade, são estatisticamente - e filosoficamente - diferentes entre si.

É neste ponto que Seitz acerta na mosca: o tema recorrente dos filmes do MonsterVerse é mostrar que, com a emergência de kaijus como Godzilla, King Kong, King Ghidorah, MUTOs e outros, a humanidade deixou de ser a espécie dominante do planeta. E, neste ponto, a própria humanidade levou a Terra à beira da extinção, seja por avançar descontroladamente sobre a natureza, seja pela proliferação de armas de destruição e massa. Os monstros gigantes - chamados de Titãs nos filmes - emergem como resposta a isso. Há os monstros que querem acelerar a destruição, e há aqueles, como Godzilla e Kong, que querem preservar o planeta em um equilíbrio. Para a humanidade, resta pouco o que fazer.

E esse ponto é crucial: no MonsterVerse, os personagens humanos são meros coadjuvantes, senão espectadores. Os monstros são os verdadeiros protagonistas - e uso essa expressão na definição dramática do termo. Godzilla e Kong são os protagonistas pois são os únicos personagens das tramas que podem fazer algo para resolver o conflito dramático. A questão, claro, é que Godzilla e Kong não são humanos, mas sim monstros. Como Seitz nota, “Os humanos que os seguem querem entender ou explicar o que os monstros querem (ou descobrir maneiras de aproveitar ou explorar o poder dos monstros) e são, portanto, por definição, elenco de apoio. Eles são Rosencrantzes e Guildensterns, interpretando os solilóquios atômicos de Godzilla enquanto ele se pavoneia e se preocupa no palco”. Kong ainda é bastante antropomorfizado, o que ajuda para nos identificarmos com ele. Godzilla, por outro lado, é eminentemente desumano. E é por isso que Edwards fez uma aposta e tanto em seu filme.

Godzilla é um filme que é narrado pelos coadjuvantes. Aaron Taylor-Johnson não é o protagonista do filme. No entanto, é ele quem recebe o maior tempo de tela, além de ser o seu ponto de vista que assumimos ao longo de toda a história. Godzilla é protagonista, mas ainda assim, o vemos por menos de 15 minutos ao longo de todo o filme - que tem duas horas de duração. Na maior parte do tempo, Godzilla é só uma “presença” oculta, que deixa rastros de destruição por onde passa. Quando é avistado, é por pouco tempo, e raramente conseguimos vê-lo por inteiro: ele simplesmente não cabe no nosso campo de visão. Isso reforça um dos talentos da direção de Edwards, o senso de escala. Mas esse senso de escala, além de produzir imagens deslumbrantes, tecnicamente perfeitas e de escopo artístico que simplesmente fazem nossos queixos caírem (um feito e tanto considerando que o cinema blockbuster contemporâneo é dominado por sequências de CGI), reforça o tema do filme, o do rebaixamento da humanidade diante dos monstros titânicos.

Em restrospecto, as queixas de que os personagens humanos são insuficientemente desenvolvidos parecem equivocadas. Aqui - como em todas as sequências em vários graus - os humanos estão conectados aos monstros de uma forma mais espiritual. As associações entre eles são elásticas e mudam constantemente de forma e significado, como num sonho em que um personagem pode representar simultaneamente você, sua mãe e o presidente. Nos filmes do MonsterVerse, você pode interpretar um monstro como o avatar ou reflexo ou espírito demoníaco de um humano sem que isso precise ser verdade para cada cena. Em vários pontos do filme de 2014, por exemplo, Godzilla parece o espírito reencarnado do personagem Bryan Cranston – um físico nuclear cuja esposa e colega de trabalho (Juliette Binoche) foi morta em um vazamento de reator desencadeado por um dos MUTOs, que foi despertado pela mineração a céu aberto - e seu filho traumatizado (Aaron Taylor-Johnson), um veterano de guerra cuja especialidade é montar e desarmar explosivos. E há muitos pequenos momentos que encorajam o público a pensar sobre o que significa ser um monstro versus uma pessoa, ou grande em vez de pequeno. Um garotinho é repetidamente mostrado brincando com brinquedinhos; em uma cena inicial, ele sai da sala de jogos arrastando uma faixa de “Feliz Aniversário” atrás de si como o rabo de um monstro. Mais tarde, o pai do menino (personagem de Taylor-Johnson) conforta uma criança aterrorizada em um monotrilho parado em Honolulu, dando-lhe uma figura de ação para brincar que é comparativamente pequena quanto os humanos são para Godzilla.

Em sua resenha original de 2014, Seitz corretamente aponta para o elemento lovecraftniano2 do filme. A humanidade não só se apequena diante dos monstros, mas também perde seu protagonismo. Eu elaboraria, aqui, neste ponto: o elemento lovecraftniano é parte fundamental da ocidentalização de Godzilla no MonsterVerse. Ao contrário do que Roland Emmerich fez em seu filme de 1998, inserindo um monstro gigante no molde de filme-catástrofe (com resultados pífios), Edwards compreende Godzilla como uma espécie de Cthulhu. Não são a mesma coisa, no entanto: o monstro de Lovecraft é perverso, e seu despertar significa o Armageddon. Godzilla, neste filme, é mais ambíguo. É até difícil de entendermos se ele percebe os seres humanos, visto que sua única preocupação é em enfrentar os MUTOs. Mas, ainda assim, há paralelos notáveis. Ao final de Godzilla, o Titã emerge dos mares do Pacífico e começa a atacar a cidade de São Francisco. Em “Dagon” (1919), o narrador da história viaja até uma ilha no Pacífico, que emergiu das profundezas após um terremoto. Nessa ilha, encontra monolitos e monstros, que fazem menção a um ser monstruoso, Dagon, o “deus-peixe”. Ao final da história, o narrador desperta em um hospital em São Francisco, após sonhar com o gigantesco Dagon atacando a cidade e promovendo o Apocalipse.

Assim, esses personagens humanos são esboçados de maneira plana e achatada como os próprios personagens de Lovecraft. Edwards os posiciona na narrativa para que eles sejam condutores para o espectador. A sequência chave desse pensamento é o momento em que paraquedistas cruzam os céus de São Francisco, que se tornou a arena de batalha de Godzilla e dos MUTOs, e Edwards emprega uma câmera subjetiva para reforçar a escala impossível e insana dos monstros. A ousadia vem de usar esse recurso controverso em uma mega-produção blockbuster de 200 milhões de dólares.

Mas há outro elemento lovecraftniano: o Godzilla, e os Titãs no geral, foram predadores alfa num passado distante, milenar do planeta Terra. Estavam, no entanto, adormecidos em paisagens remotas, como a Antártida, o fundo do oceano ou então na “Terra oca”: na continuidade destes filmes, há um ecossistema elaborado e desenvolvido que se oculta no centro do planeta Terra, onde muitos desses monstros habitam. Em Godzilla II, descobrimos que Godzilla vivia em uma cidade antiga, construída por seres humanos centenas de anos atrás, uma espécie de Atlântida - ou R’lyeh - que desde então fora submersa. E, aqui, entra o terceiro elemento lovecraftniano: a conspiração.

E, aqui, um adendo: se tem uma coisa que eu acho fundamental em qualquer filme, é uma sequência elaborada de créditos de abertura. As parcerias entre Alfred Hitchcock e o designer gráfico Saul Bass resultaram em sequências iniciais de créditos que são tão antológicas quanto os filmes em si, e todos os filmes de James Bond parecem ter bebido nessa fonte, tendo em vista que uma sequência de créditos de abertura, embalados por uma música tema pop, é regra na franquia até hoje. Mas esse é um recurso que tem sido gradualmente abandonado no cinema. Na televisão ainda podemos ver ótimas sequências de créditos, mas no cinema, por algum motivo, a sequência final de créditos se tornou elaborada. Mas não é uma mera reorganização, algo que era no começo de um filme e foi para o final.

Uma sequência de créditos de abertura é fundamental para estabelecer o mood, o tom e atmosfera de um filme. No começo de um filme, no cinema, com o apagar das luzes, é o momento em que o público está mais suscetível a suspender sua descrença. Dito de outra forma, é quando ele está mais vulnerável aos desígnios e poderes do diretor. A sequência de créditos de abertura é um início puramente temático e estético, quase experimental.

Os nomes dos atores, produtores e técnicos que aparecem devem ter o tamanho e a tipografia correta; as cores, grafismos e efeitos podem ser abstratos ou não, mas são imagens que antecipam a narrativa e, principalmente, nos dão os temas da história de forma puramente visual; por fim, é o momento em que o compositor da trilha sonora apresenta sua música tema, estabelecendo os motivs e leitmotivs das músicas dos filmes. Hitchcock, Bass e Bernard Herrmann fizeram milagres com isso.

Colocar a sequência de créditos no início do filme, assim, prepara o espectador para o que virá a seguir. Se cinema é sonhar acordado, a sequência de créditos é como preparar a cama para dormimos. Não tenho explicação, nem teoria, para explicar o desaparecimento de sequências de créditos de abertura, ou por que elas foram para os créditos finais, só sei que elas se tornaram uma espécie de arte esquecida. É verdade que ainda temos alguns cineastas que investem nesse tipo de sequência, como Tim Burton e Guillermo Del Toro, mas sem sombra de dúvida o diretor que realmente investe nelas é David Fincher. E, de todas as suas sequências de abertura, a mais memorável é sem sombra de dúvidas a de Se7en (Seven: os sete pecados capitais, 1995). Quem criou a sequência foi o artista e designer gráfico Kyle Cooper, e essa sequência literalmente o colocou no mapa de Hollywood. De 1995 para cá, Cooper trabalhou com diretores como Steven Spielberg, Ridley Scott, Sam Raimi, Abel Ferrara, David O. Russell, Ryuhei Kitamura, Hideo Kojima, Guy Ritchie, Ben Stiller, Joseph Kosinski e Barry Sonenfeld, para citarmos alguns. E foi ele também quem criou a sequência de créditos de abertura de Godzilla, de Gareth Edwards.

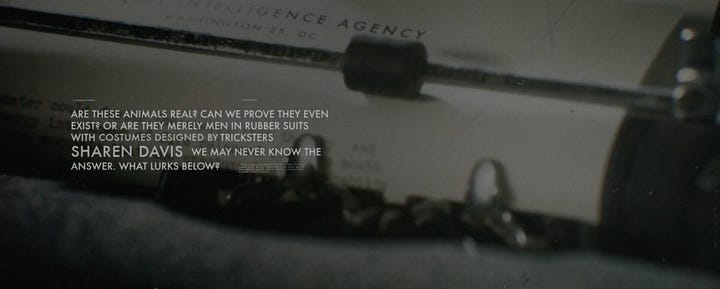

Essa sequência foi um dos pontos mais elogiados pela crítica, e se tornou um dos principais pontos de consistência entre os diferentes filmes do MonsterVerse, que adotaram a sequência criada por Cooper para o filme de 2014 e reproduziram seu estilo nos filmes subsequentes. Nela, vemos uma sucessão de imagens de arquivo - algumas verdadeiras, como registros históricos de testes nucleares - e outras falsas, como avistamentos de Godzilla e o rastro de destruição que deixa para trás. Toda a sequência criada por Cooper remete a uma apresentação de slides e microfilmes, de documentos confidenciais, com nomes sendo rasurados e suprimidos, dando corpo à ideia recorrente de Lovecraft de supressão da história via alteração de documentos e registros.

É uma sequência extraordinária, pois coloca Godzilla numa chave não só de filme kaiju, ou de ficção-científica, mas também de trama paranóica. O monstro se torna parte das entranhas do complexo “militar-industrial”, e sua própria existência é monitorada e estudada à distância pelo “deep state” norte-americano, que é completamente impotente diante do poder considerável do Titã. O personagem de Bryan Cranston, caso fosse nosso condutor narrativo, ao invés de Taylor-Johnson, poderia facilmente ser um personagem de Pakula ou Fincher, o investigador paranóico e obsessivo que tenta a todo custo revelar e provar a existência de uma conspiração.

Assim, é engraçado pensar nos filmes do MonsterVerse como sendo lovecraftnianos. Eles não são, ao menos não a franquia como um todo. Os filmes de Kong, assim como os dois em que ele enfrenta o Godzilla, são mais adequadamente encaixados como kaiju. O diretor dos dois, Adam Wingard, conscientemente incorpora elementos dos filmes da Toho, em especial da Era Showa e Heisei. No entanto, os filmes de Edwards e Dougherty, focados somente no Godzilla, possuem uma dimensão e escala distintamente lovecraftniana - ou, melhor “Cthulhnianos” (seria assim?).

Faço essas distinções seguindo os passos do crítico S.T. Joshi3. Nos últimos dez anos de sua vida, Lovecraft conseguiu reunir um “círculo” de entusiastas em torno de si, o que ficou conhecido como “The Lovecraft Circle”. August Derleth, Donald Wandrei, Frank Belknap Long, Clark Ashton Smith, Robert Bloch, Robert E. Howard, Fritz Leiber e outros eram leitores assíduos de revistas pulp como Weird Tales, que publicavam Lovecraft. Smith, Howard e Leiber começaram suas carreiras literárias publicando histórias na Weird Tales, com muita ajuda de Lovecraft, inclusive, que em extensa correspondência, fornecia dicas, comentários e correções ao trabalho desses jovens. Além disso, muitos deles começaram suas carreiras não só imitando o estilo de Lovecraft, mas reproduzindo também partes do universo ficcional que ele criou. Do mesmo jeito que Lovecraft criou monstros alienígenas fantásticos, e também cidades, vilarejos e geografias únicos, ele também criou uma série de livros ficcionais de magia negra e ocultismo. Esses jovens autores “pegaram” emprestado essas criações, desenvolvendo assim outras partes do “Mythos” - ou Mitologia - criados por Lovecraft. Temos, assim, essencialmente um dos primeiros “universos expandidos” da ficção.

Joshi, no entanto, faz uma distinção entre o “Lovecraft Mythos” e o “Cthulhu Mythos”. O primeiro seria a Mitologia “oficial” criada por Lovecraft. De acordo com Joshi, ela é composta por cinco elementos:

Uma topografia ficcional da Nova Inglaterra (as cidades de Arkham, Innsmouth, Kingsport, Dunwhich), assim como marcos geográficos como o Vale de Miskatonic;

Uma biblioteca de “livros proibidos”, como o Necronomicon, De Vermis Mysteriis etc;

Um “panteão” de deuses ou monstros alienígenas, como Cthulhu, Nyarlathotep, Dagon, Yog-Sothoth;

Uma ideia, ou sentido, de “cosmicidade”. A “indiferença cósmica” é a espinha dorsal da filosofia de Lovecraft, e uma que anima praticamente todas as histórias que escreveu de “O chamado de Cthulhu” em diante;

Por fim, um narrador que seja um intelectual, ou um pesquisador amador. Alguém que seja meio tímido, retraído, possivelmente interessado mais em livros e teorias do que em pessoas.

Essas cinco características formam o que seria a “Mitologia Lovecraft”. Raramente seus seguidores e imitadores reproduziriam os cinco pontos de maneira adequada, pelo simples fato dessas cinco características serem bastante pessoais a Lovecraft e sua visão de mundo e de estética. Assim, Joshi propõe o “Cthulhu Mythos”, ou “Mitologia Cthulhu”. Os autores que trabalham nessa chave geralmente se focam em um ou mais pontos (mas nunca os cinco). E, como Joshi aponta, na maior das vezes eles se focam mesmo é nos pontos 2 e 3, expandindo e elaborando sobre livros misteriosos e esquecidos, ou então desenvolvendo sobremaneira o panteão de monstros. E, salvo exceções superlativas como os trabalhos de Frank Belknap Long, Ramsey Campbell, Clark Ashton Smith, Thomas Ligotti e Caitlin R. Kiérnan, raramente tais “expansões” se tornam interessantes ou mesmo originais. O caminho mais comum seguido é o proposto por August Derleth, Donald Wandrei, Robert E. Howard e Robert Bloch: focar nos monstros e seus feitos terríveis e violentos.

Um elemento comum nessa chave é transformar as tramas em aventuras, onde personagens se envolvem em conspirações contra seitas obscuras, que possuem um verdadeiro exército de capangas, em lugares remotos e exóticos, como templos abandonados. Nesses lugares, os líderes de seitas, através de algum livro de ocultismo, invocam um monstro alienígena, e cabe ao nosso herói derrotá-los. Assim, podemos pensar nessas histórias como “Indiana Jones vs Monstros Lovecraftnianos". Ou, então, as histórias de Hellboy de Mike Mignola (e também as adaptações de Guillermo Del Toro).

Nesse sentido, o MonsterVerse seria menos “lovecraftniano” do que “Cthulhniano”. Os kaiju seriam como os “deuses” e “alienígenas” de Lovecraft. O que torna esse tratamento interessante é justamente como os cineastas da franquia conseguiram fundir o elemento japonês - isto é, o gênero kaiju - com uma perspectiva ocidental, mias lovecraftniana - ou Cthulhniano.

O segundo filme, que pouco comentei aqui, produz imagens assombrosas, de uma beleza apocalíptica pouco vista no cinema blockbuster, e que remetem às pinturas de Turner e Blake, e aos filmes Expressionistas de F. W. Murnau, em especial Fausto (Faust, 1926). São essas referências estéticas e visuais, somadas a uma visão e temática distintamente lovecraftnianos, que ocidentalizaram Godzilla de maneira impecável e ousada para os filmes do Monsterverse. Não é comum termos filmes adaptados de Lovecraft que funcionem, salvo exceções aqui e ali4, e tampouco temos filmes lovecraftnianos5 - isto é, que não são adaptações diretas - que igualmente funcionem. Creio, no entanto, que os filmes do MonsterVerse representam um ótimo caminho para futuras adaptações.

https://www.vulture.com/2021/04/my-heart-belongs-to-the-monsterverse.html.

https://www.rogerebert.com/reviews/godzilla-2014.

The Rise, and Fall, and Rise of the Cthulhu Mythos, S.T. Joshi. Hippocampus Press, New York: 2015. Págs. 16-21.

Todos sabemos sobre as adaptações mais famosas de Lovecraft, isto é, aquelas dirigidas por Stuart Gordon e Richard Stanley. Creio, no entanto, que a melhor de todas é O filho das trevas (The Resurrected, 1991), uma adaptação livre de The Case of Charles Dexter Ward. O filme foi escrito e dirigido por Dan O’Bannon, criador da franquia Alien.

Os filmes da franquia Alien são indubitavelmente lovecraftnianos. Dan O’Bannon, co-criador da franquia, era leitor assíduo de Weird Tales e Lovecraft, e moldou a trama do primeiro filme na novela Nas montanhas da loucura. O enigma de outro mundo (The Thing, 1986), de John Carpenter, é outro exemplo digno de nota. Mais recentemente, tivemos uma ótima safra de filmes lovecraftnianos, como Aniquilação (Annihilation, 2018, de Alex Garland); A Seita Maligna (The Void, 2016, de Steven Kostanski e Jeremy Gillespie); O mensageiro do último dia (The Empty Man, 2020, de David Prior); e Resolution (sem tradução no Brasil, 2012) e O Culto (The Endless, 2017), ambos de Justin Benson e Aaron Moorhead. Podemos colocar nessa lista, ainda as minisséries Love Death Robots (2019-) e O gabinete das curiosidades de Guillermo Del Toro (2023-), ainda que nem todos os episódios sejam lovecraftnianos ou mesmo de horror cósmico.

Excelente como sempre, Luis. Vou te falar, só muito recentemente comecei a ler o Lovecraft e uma coisa que me veio à cabeça logo de cara foi o ritmo HQ que ele dá às histórias. Na verdade é o contrário, mas digo isso porque lembrei das revistas que lia quando era garoto e só há pouco conheci os contos do HPL. Hoje me identifico inclusive com a pessoa do Lovecraft, além do baita escritor e estilista, que criou todo um gênero literário.

De novo, muito bom.

A cena dos paraquedistas em GODZILLA é um dos troços mais bacanas que vi em anos recentes. Voltei ao cinema duas vezes só pra rever aquilo (bem como a sequência na ferrovia). Ótimo texto. Abraços.