Tradição tenebrosa

Realismo, ou como fechar os olhos para a realidade - Uma reclamação | Parte IV

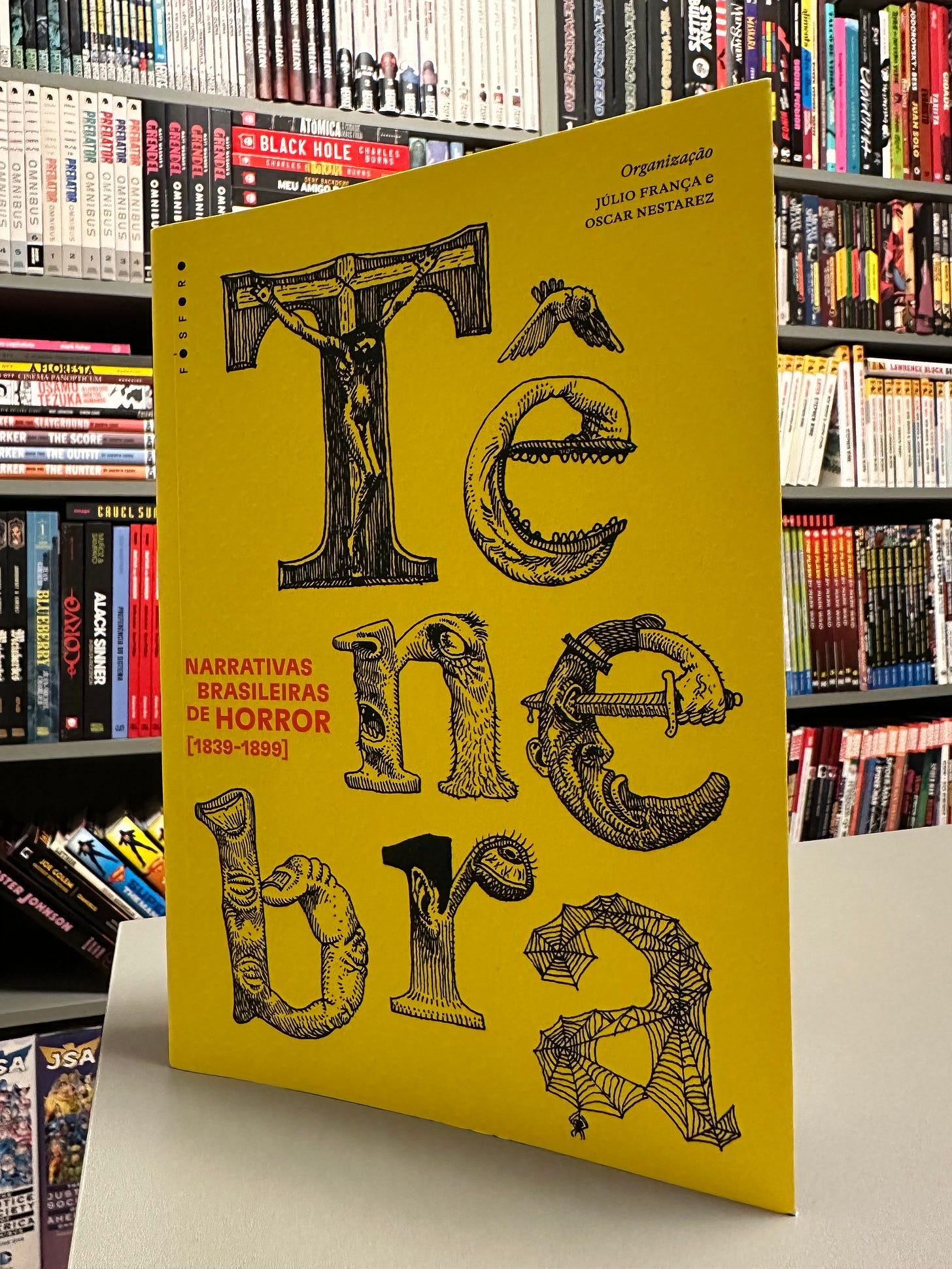

Logo no começo deste ano enfim dei início à leitura de Tênebra: narrativas brasileiras de horror [1839-1899]. Trata-se de uma coletânea de pequenos contos e novelas de horror gótico e/ou sobrenatural de diversos autores brasileiros de diversas regiões e procedências. É uma lista grande (alguns nomes: Bernardo Guimarães, Machado de Assis, Aluísio Azevedo, Maria Benedita Bormann, Olavo Bilac, Silva Guimarães, Cruz e Sousa, Joaquim Manuel de Macedo etc), e uma série de temas são abordados: crimes de assassinato e adultério, paixões insanas, monstros sobrenaturais, monstros folclóricos e até mesmo uma pequena narrativa apocalíptica (que introduz elementos de ficção-científica) aparecem na cuidadosa seleção dos organizadores Júlio França e Oscar Nestarez, que possuem uma extensa carreira como pesquisadores acadêmicos dentro do tema do horror e do sobrenatural brasileiros.

E uma das melhores partes do livro é justamente a sua introdução. Nela, os autores expõem o critério de seleção e também fazem um breve traçado histórico do gênero horror e gótico e também de sua recepção no Brasil. E uma das coisas que aparecem na pesquisa dos organizadores é justamente uma deliberada supressão do gênero em face de uma outra tradição literária e artística, que veio a se tornar a “vencedora” no Brasil.

O gótico surge na Europa, e prolifera principalmente na Alemanha (vide E.T.A. Hoffmann), França (Guy de Maupassant) e Inglaterra (Mary Shelley, Robert Louis Stevenson, Bram Stoker, Lord Byron, M.R. James e outros), e posteriormente desembarca nos Estados Unidos, onde temos Edgar Allan Poe como seu maior expoente (William Hope Hodgson, Nathaniel Hawthorne e Ambrose Bierce também merecem destaque). Trata-se de um modo literário - um gênero - que se origina no interior do Romantismo, e lida com a transição do modelo feudal para o Iluminismo que aflorava na Europa.

Os autores do gótico enfatizam o passado europeu (através de cemitérios e ruínas de igrejas e castelos) ao mesmo tempo em que se usam das descobertas do Iluminismo, com suas transformações científicas, sociais e políticas para explorar o insconsciente de personagens. O retrato que fazem de estados mentais como a insanidade, atos como o crime (principalmente o passional) e a desvirtuação da ciência (através de experimentos grotescos) revelam um profunda crítica ao modelo Iluminista, ao mesmo tempo em que estes mesmo autores expressam fascínio pelas possibilidades libertadores deste. Rejeitam o sufocamento da imaginação pela razão, assim como expressam dúvidas do projeto das Luzes em refazer a natureza humana segundo diretrizes científicas, e muitas vezes se usam das descobertas do Iluminismo (como o nascimento da sociologia, da psicologia e os avanços na medicina e ciência) para exporem essas contradições internas.

Mesmo nos Estados Unidos, que não possuem um passado feudal e europeu encontraram em autores locais ecos de um estado natural de loucura e bestialidade. Boa parte da obra de Poe - que é responsável não só pela modernização do horror sobrenatural, mas também pelos primeiros passos na ficção-científica, fantasia sombria e das histórias de detetive (todos esses gêneros são góticos em sua origem) - se deu em um contexto norte-americano. Por isso, é de se estranhar o fato de que o gênero, não obstante tenha sido “importado” ao Brasil, principalmente por Álvares de Azevedo, autor de Noite na taverna mais célebre narrativa de horror gótico brasileira, e a responsável por originar todos os contos e novelas que compõe a coletânea. Mas os itens contidos no volume de Nestarez e França receberam pouca, ou nenhuma atenção crítica. Ao trem ignoradas, tanto quando publicadas originalmente, quanto pela historiografia posterior, o fato é que, aparentemente, o horror e o gótico não conseguiram grassar por aqui. É justamente isso que os organizadores de Tênebra visam expor.

Essa suposta peculiaridade de Noite na taverna está relacionada àquilo que Luiz Costa Lima chamou de “a propensão documental” de nossa literatura, referindo-se à íntima proximidade entre o fazer literário e a atividade intelectual em sentido mais amplo. No Brasil de meados do século 19, a indiferenciação entre políticos, pensadores e escritores pouco espaço concedeu à ficção comprometida com a imaginação. Os poetas e romancistas dos anos que se seguiram à nossa Independência estiveram sempre empenhados na discussão de problemas gerais do Brasil. No incipiente panorama intelectual do Império, homens que eram simultaneamente literatos, políticos e historiadores promoveram a fusão entre questões literárias e políticas. Os protagonistas de nossa emancipação de Portugal foram também os desbravadores de um movimento a favor de uma literatura brasileira autêntica. As ideias de nação independente e de autonomia literária eram indissociáveis. Nesse cenário, eram distinguíveis dois projetos de concorrentes, como tão bem observou Álvaro Lins, para quem Álvares de Azevedo tomava uma caminho de uma “larga comunicação com a vida estrangeira” e de “liberdade de se comunicar em todas as direções, o que faz a independência de uma literatura”, enquanto José de Alencar “enfrentou o mesmo problema voltando-se para o que havia de mais primitivo de sua terra e na sua gente”.

As ideias de José de Alencar e de Álvares de Azevedo, apesar de aparentemente antitéticas, eram muito semelhantes em seus fundamentos, uma vez que ambos apostavam em poéticas literárias vigentes na Europa do início do século 19 - o indianismo e o gótico. Apenas a primeira, porém, foi considerada aclimatável ao nosso país e deu origem a um programa de literatura brasileira que se tornaria quase hegemônico.

“Uma tradição brasileira”, IN: Tênebra: narrativas brasileiras de horror [1839-1899], Júlio França e Oscar Nestarez (org). Pág. 19.

Duas tradições se enfrentaram no Brasil: a de um realismo sociológico e antropológico, aliado a nítido projeto de poder de se definir um “caráter” autenticamente brasileiro, e outra, aliada ao gótico, horror e a imaginação. É óbvio que a tradição do gótico perderia, como perderia em qualquer lugar, afinal, não é possível construir um projeto político-ideológico que busca sua legitimação cultural em um gênero que afirma categoricamente que o ser humano é um animal dominado pelos seus medos e desejos mais recônditos e sombrios, e com um psicológico tão fragmentado e saturado de diferentes emoções extremas que a mera compreensão da realidade tal como ela se apresenta é uma impossibilidade. Tanto isso é verdade que, não obstante o horror estético gere bilhões de dólares nas artes (cinema, quadrinhos, livros, games etc), ele continua sendo um gênero maldito e marginal, desprezado - e isso num contexto onde ele não se torna uma arma a ser usada por gatekeepers culturais, como ocorreu no Brasil do século XIX.

O irônico disso tudo é que a ficção de horror é brutalmente realista, ainda que renegue categoricamente a estética do realismo. O horror, afinal, é um gênero que frequentemente é pessimista, se não profundamente cético quando ao Bem e ao Mal, seja no mundo, no cosmos ou na própria natureza humana. Não cabem no horror (ou, ao menos, não cabem facilmente) ideologizações e utopias. Uma ideologia - seja ela de direita ou de esquerda - assume naturalmente que o ser humano pode ser moldado como barro, atendendo aos imperativos do modelador ideológico. O horror assume que o barro é podre por definição.

Apesar de “derrotada”, a tradição do horror e do gótico, originada em Álvares de Azevedo, conseguiu se estabelecer no Brasil, mas relegada a uma margem ainda mais obscura e menor do que em outros países (e mesmo em relação ao realismo maravilhoso tipicamente latino-americano).

Então, o malogro do projeto de Álvares de Azevedo levou ao que podemos chamar de o “sequestro” do gótico no Brasil, uma consequência de nossa historiografia ter estado sempre mais interessada em descrever a literatura nacional como uma prática cultural destinada a tratar, de modo explícito e direto, de nossos problemas civilizacionais. A enorme atenção dada a aspectos temáticos e ideológicos de nossa literatura fez com que o estudo das formas e estratégias de representação e expressão por ela empregadas ficasse em segundo plano. Perdeu-se de vista, assim, que as mazelas de nosso país pudessem também ser endereçadas naquelas obras que não pareciam abordá-las diretamente. Perdeu-se de vista, assim, que as mazelas de nosso país pudessem também ser endereçadas naquelas obras que não pareciam abordá-las diretamente. Perdeu-se de vista, inclusive, a capacidade de compreender o potencial fóbico dos espaços narrativos brasileiros (…)

“Uma tradição brasileira”, IN: Tênebra: narrativas brasileiras de horror [1839-1899], Júlio França e Oscar Nestarez (org). Pág. 21.

O paradoxo é que, ao forçar o foco da visão do artista brasileiro no realismo (de inflexão social e psicológica), perde-se de vista a possibilidade, e mesmo a capacidade, ver outras possibilidades. O realismo, no Brasil, está nitidamente atrelado a um projeto de poder político (de novo, seja ele de esquerda ou de direita), e a estética aqui entra como arma para remodelar a realidade de acordo. Isso gera um nítido embotamento da imaginação, e da capacidade da crítica (e de muitos artistas e literatos subsequentes) de se confrontarem com problemas ontológicos, como o do Mal, que passa a ser reduzido a um problema psicológico e/ou social (recomendo a leitura do brilhante ensaio “Psicologia profunda e crítica”, de Anatol Rosenfeld, contida no volume Texto e contexto I). Dentre as várias formas como o gótico e a imaginação foram reprimidas no Brasil (e os organizadores levantam diversas delas), uma se destaca.

Nós, brasileiros, não temos Idade Média, nem antiguidades céticas, nem ao alcance os mistérios do Oriente. O esplendor da terra não nos permite certos caprichos; as solicitações dos trópicos anulam todos os esforços neste sentido. Faltam-nos o cansaço do presente e principalmente os espetáculos de ruínas e a sugestão dos museus […] O Atlântico e uma vida gloriosa de sol e de luz interpuseram-se entre nós e os mitos saem imediatamente do solo em que vivem o francês, o inglês, o alemão e o italiano e em que viveram seus antepassados. […] A demonologia […] não encontra na alegria americana elementos que possam favorecer a criação de uma fase estética sombria e tenebrosa.

Araripe Júnior, Movimento de 1893: o crepúsculo dos povos. Rio de Janeiro: Tipografia da Empresa Democrática Editora, 1896, págs. 132-134. Citado em “Uma tradição brasileira”, IN: Tênebra: narrativas brasileiras de horror [1839-1899], Júlio França e Oscar Nestarez (org). Pág. 16.

Ao ler esta passagem de Araripe Júnior, a primeira questão que me ocorre é se o autor da crítica tem a capacidade de amarrar os cadarços dos sapatos sem auxílio externo (o uso de garfo e faca estão fora de cogitação). Como falei anteriormente, os Estados Unidos de Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne e Ambrose Bierce tampouco possuíram um passado medieval e feudal, e ainda assim, estes autores, através da imaginação, conseguiram criar uma tradição gótica única, adaptada às suas próprias circunstâncias locais e culturais (e esse tipo de dado já era analisado por críticos contemporâneos a Poe - e à Araripe). Ignorância não é desculpa.

A segunda é que já vi esse mesmo tipo de comentário antes, mais especificamente em 2019, numa coluna da Folha de São Paulo assinada pelo romancista Santiago Nazarian.

Nazarian - ele mesmo autor de contos e romances góticos e de horror - se questiona de o porquê desta tradição nunca ter grassado no Brasil, ainda mais recentemente, quando produções estrangeiras do gênero se tornaram sucesso comercial no país, por conta dos streamings. Ele fala da produção audiovisual, claro, mas também a comenta a ausência de literatura e, principalmente, de interesse crítico nela. Com o perdão da longa citação:

“Por que a literatura de horror permanece à margem?”, questionei. As justificativas correram em círculos: “não se dá espaço à literatura de gênero”, “é vista como algo menor”, “é relegada a um público infantil”. Tudo isso é verdade, mas essas são as consequências, não a causa. Por que essa literatura é vista como menor?

O Brasil não tem uma tradição no fantástico —e isso também não chega a ser uma explicação, é outra consequência. Enquanto na América Latina existem correntes importantes de realismo fantástico, no Brasil o “realismo concreto” sempre imperou. Arrisco uma razão: a extensão territorial e a miscigenação do nosso povo fez com que a produção cultural/artística nacional se sentisse sempre na responsabilidade de explicar nossa identidade, retratar nossa realidade.

Apesar de termos um folclore riquíssimo, a fantasia na produção artística foi vista como um exagero, destinada a entreter (e, por isso, seria voltada a um público menos sofisticado ou infantojuvenil).

Agora, enquanto temos uma diversidade enorme de formas de publicação (com os e-books) e mais espaço para produção audiovisual (com plataformas de streaming, YouTube, canais a cabo), também temos uma crise política e identitária que ressalta essa necessidade de retratar a realidade. Levar a literatura para o fantástico soa fútil num momento como este, mesmo que esteja a serviço de uma alegoria.

É triste que seja assim. Em países como a Argentina, autoras de minha geração, como Samanta Schweblin e Mariana Enriquez, conseguem emplacar sucessos editoriais, com respaldo crítico e fortes elementos sobrenaturais (vide “Distância de Resgate” de Schweblin, e “As Coisas que Perdemos no Fogo” de Enriquez). Aqui até há bons autores que tentam, mas sempre se fica numa zona cinzenta.

Nazarian prossegue, citando três romances recentes de horror e sobrenatural que foram lançados e tiveram uma recepção morna, senão “desconfiada” por parte da crítica brasileira: Enterre seus mortos, de Ana Paula Maia; As perguntas, de Antônio Xerxenesky; e Neve Negra, do próprio Nazarian. Os três livros foram publicadas pela respeitada editora Companhia das Letras, mas ainda assim os livros caíram na chave de “literatura de entretenimento” ou “infanto-juvenil”, aparentemente incapaz de ser colocada por nossos críticos ao lado de outras formas literárias mais prestigiadas.

O problema é que a literatura de entretenimento é feita para ser de consumo fácil e rápido —comunica-se com o instante, mas não tem lastro para permanecer. Assim, nunca se cria um histórico do gênero fantástico no Brasil, porque os livros são perecíveis. Não deixam uma marca em nossa cultura.

É curioso notar que nosso cineasta mais bem-sucedido no terror (o único?), José Mojica Marins, o Zé do Caixão, tenha feito sucesso justamente com um personagem “de carne e osso” que nega a todo tempo o fantástico, que não acredita no “além”.

Talvez esteja aí uma fórmula mais viável, que não precisa necessariamente se ancorar no fantástico —a literatura de gênero pode ganhar relevância se encontrar formas de retratar nossa realidade de forma objetiva. Isso já acontece, por exemplo, na literatura policial, que de uma forma ou de outra sempre teve maior espaço.

Aqui: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2019/09/eterna-promessa-literatura-fantastica-brasileira-nunca-decola.shtml.

Bom, ao final, o pobre Nazarian parece ceder aos impulsos da crítica, ao afirmar que talvez a “fórmula” de sucesso para a ficção de horror seja a de se acoplar à policial, que sempre teve sucesso crítico e comercial. O problema é que a ficção policial daqui - não obstante tenha produzido autores brilhantes como Rubem Fonseca, Luiz Alfredo Garcia Roza e Edyr Augusto, para citarmos alguns - ainda assim é facilmente inserida na tradição do realismo social psicologizante e socializante que existe no Brasil desde o século 19, quando do embate dos projetos de José de Alencar e Álvares de Azevedo. Fazer isso, por mais lógico ou bem-intencionado que seja, é simplesmente destruir o potencial que o horror possui no Brasil. E há também o problema óbvio, porém não dito por Nazarian, de que o próprio artista brasileiro teria de largar mão de seus próprios projetos políticos e de poder para arriscar na poética negativa e imaginativa do gótico e do horror.