A verdade está lá fora

Realismo, ou como fechar os olhos para a realidade - Uma reclamação | Parte III

III.

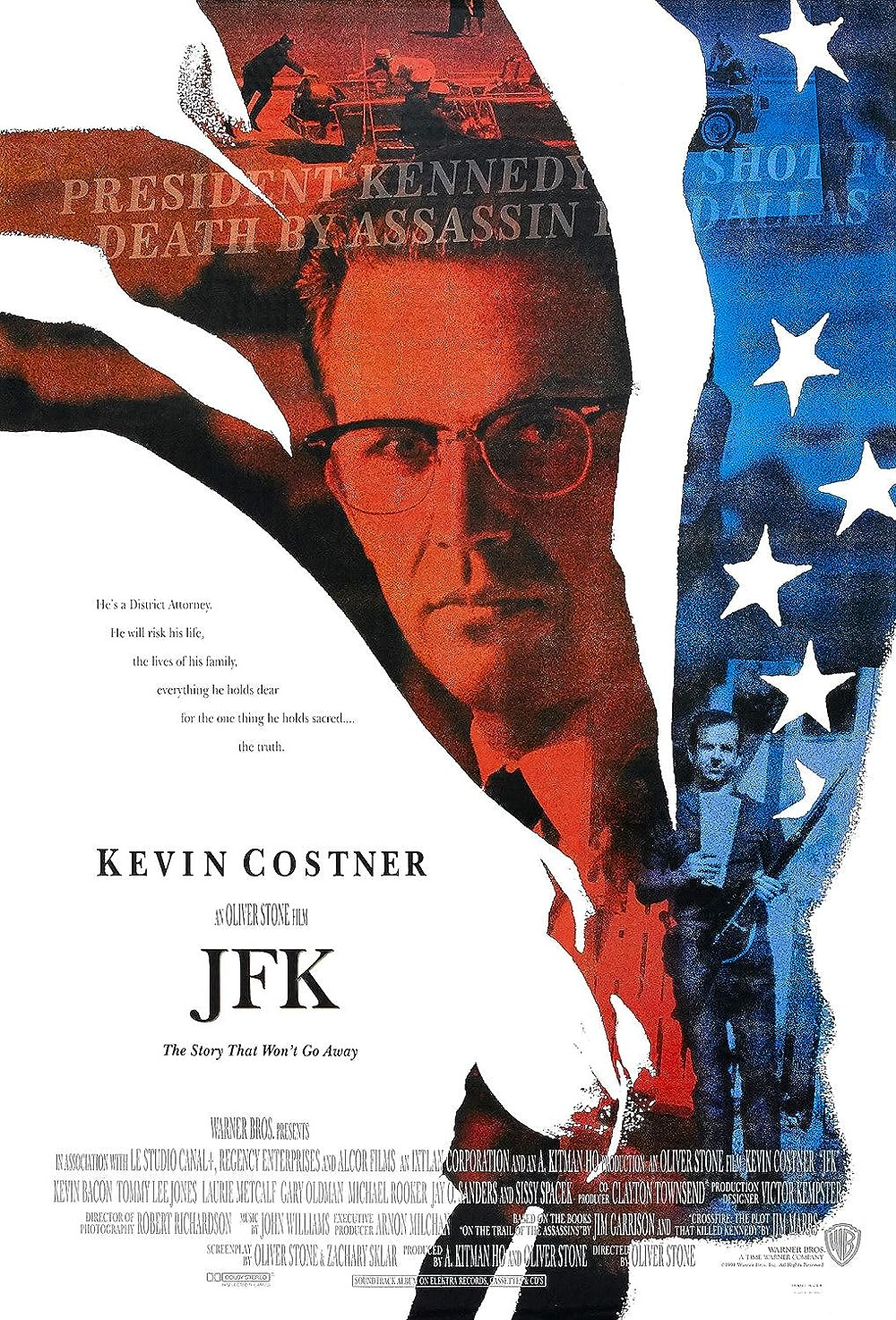

Uma coisa que eu sempre vejo em livros que discutem as diferenças entre o cinema europeu e o americano é que o primeiro sempre é tido como mais livre e menos comprometido com a representação e realismo clássicos, algo recorrente e comum no caso do cinema dos EUA (o casal de críticos David Bordwell e Kristin Thompson levantam essas discussões em uma série de livros fascinantes acerca da história do estilo norte-americano de se contar histórias no cinema). Ainda que isso seja verdade (e talvez seja), o que eu vejo é que críticos e acadêmicos, não obstante as críticas que fazem à obsessão pelo naturalismo e realismo do cinema americano, ficam revoltados quando veem algum filme baseado em fatos reais tomar liberdades com os mesmos. Vi muito disso na discussão sobre JFK - A Pergunta Que Não Quer Calar (JFK, 1991, de Oliver Stone), por conta da restauração e lançamento de um “director’s cut”. Muitos críticos estão revoltados com esse re-lançamento, por conta das teorias conspiratórias absurdas contidas no filme. Bem, antes de mais nada, esses críticos deveriam atentar para os inúmeros méritos estéticos do filme, que vão desde a narração de Stone, passando pela exemplar atuação de Kevin Costner, até a fotografia brilhante de Robert Richardson. Mas não: eles estão preocupados com as teorias da conspiração apresentadas no filme. Lançado nos anos 90, “JFK” remonta aos filmes paranóicos dos anos 70, principalmente as conspirações políticas acerca do “complexo militar-industrial”. Falo de filmes como A trama (The Parallax View, 1974) e Todos os homens do presidente (All The President’s Men, 1978), ambos de Alan J. Pakula; Sob o domínio do mal (The Manchurian Candidate, 1962), de John Frankenheimer; Três Dias do Condor (Three Days of the Condor, 1975), de Sydney Pollack; e diversos outros.

Tais filmes abordavam as ansiedades existenciais dos cidadãos americanos que se viam envolvidos em uma guerra fracassada no Oriente (Vietnã), uma crise econômica sem precedentes em casa (a crise do petróleo), um terremoto social e cultural (a Revolução Sexual e as lutas dos direitos civis) e um apocalipse político (Watergate). São “filmes pesadelo”, onde pessoas comuns se veem envolvidas em conspirações mortais envolvendo grupos poderosíssimos e ocultos - muitas vezes, o próprio governo americano atuando de maneira clandestina. JFK de Stone não só retoma essa mentalidade paranóica com maestria, como ele mesmo inaugura uma nova onde de filmes e séries paranóicas dos anos 90. Afinal, Vidas em jogo (The Game, 1997) e Clube da luta (Fight Club, 1999), de David Fincher, bebem diretamente na fonte de Alan J. Pakula, assim como O suspeito da Rua Arlington (Arlington Road, 1999) aborda o terrorismo doméstico (inspirado pelo horror causado por Timothy McVeigh em Oklahoma, em 1995). O show de Truman (The Truman Show, 1998), de Peter Weir, é sem sombra de dúvidas um filme paranóico, ainda que não seja propriamente um thriller e ou neo-noir; já a série definitiva da década, Arquivo X, retoma não só as conspirações do complexo industrial-militar dos anos 90, como mistura isso com alienígenas - que pouco mais são que representações SciFi das ansiedades existenciais e metafísicas dos agentes Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson). JFK, portanto, se insere nessa tradição, e seria de esperar que críticos contemporâneos, com o benefício do distanciamento histórico, pudessem compreender o filme de Stone dentro desta chave. Mas não foi o que ocorreu.

Independentemente de Stone acreditar ou não nas teorias conspiratórias acerca do assassinato de Kennedy, elas fazem parte de um gênero em si, do qual até mesmo romancistas como Stephen King, Don DeLillo e James Ellroy produziram livros sobre o crime. É uma tradição americana. O relançamento de JFK despertou críticas que ressaltavam o fato de que, por ser um filme convincente sobre conspirações, ele é necessariamente “perigoso”, pois pode influenciar opiniões e comportamentos. Por isso, a crítica se torna algo “moralista”: tal obra é perigosa e deve ser tratada como algo potencialmente “tóxico” (como cigarro ou bebida, por exemplo). Bem, se a função do crítico é ser algo como um fiscal da Anvisa, então, de fato, as “críticas” a JFK até podem proceder, mas não devem ser tratadas como críticas, e sim como censura.

Voltando ao ponto inicial, JFK não é um filme realista. Ou melhor, é, mas em outro sentido. O que o filme de Stone faz é nos colocar no ponto de vista de Jim Garrison (K Costner). Garrison é um sujeito com uma imaginação (ou temperamento) paranóica, orientada a observar a realidade em busca de padrões que possam se conectar. E eles sempre conectam, pois, quando encontra um obstáculo ou uma ponta solta, aquilo termina por reforçar o próprio padrão conspiratório. Ou seja, o filme de Stone é antes de mais nada o mergulho em labirinto de significados e pistas que sempre levam a mais significados e mais pistas. Há certas coisas que não podem ser explicadas ou teorizadas; simplesmente vão além da compreensão. Ao recuperar Garrison, o assassinato de Kennedy e nos dar um retrato delirante de uma época de grandes transformações sociais e culturais, Stone está fazendo um diagnóstico sobre o próprio anos 90, onde a própria realidade passa por uma inversão de valores.

Não é à toa que o documentarista inglês Adam Curtis tenha recuperado Jim Garrison em Can’t Get You Out of My Head, minissérie lançada no começo de 2021. Curtis reconta a história do século XX a partir do ponto de vista de diversas personalidades históricas: Jean Qing, esposa de Mao Tsé Tung; o líder revolucionário Michael X (sim, Michael, não Malcolm); o surgimento do pensamento conspiracionista nos Estados Unidos do pós-Guerra; o desenvolvimento de teorias como o Discordianismo e a Teoria dos Jogos, durante a Guerra Fria; o treinamento dos líderes do grupo terrorista Baader-Meinhof pelo Fatah; a crise dos opióides e a desindustrialização dos Estados Unidos; a crise do petróleo e o fortalecimento de ditaduras no Oriente Médio; o fim da Guerra Fria e a consolidação do neoliberalismo global de Bill Clinton e Tony Blair; e mais uma porção de coisas. Curtis retraça a “história emocional do mundo moderno” no seu típico estilo de colagens de imagens de arquivo somadas à sua narração e uso deliberado de trilha sonora pop.

Sua inspiração é - e sempre foi - a literatura modernista de John Dos Passos, que compreendia que a Modernidade provocou uma ruptura e uma fragmentação da consciência. De repente, não havia mais uma Verdade, mas sim diversas Verdades, que competiam entre si, se complementavam ou mesmo se ignoravam. Curtis recupera Jim Garrison precisamente neste contexto, e nos coloca em seu espaço mental. Nesse sentido, o “realismo” de JFK de Oliver Stone é de fato um ponto a ser levado em consideração. O realismo do filme de Stone se dá porque ele é um mergulho em nossa própria imaginação e pela desesperada busca de encontrar significados e controlar a realidade. E, curiosamente, nesse sentido, ele não é diferente de filmes vanguardistas europeus, sejam os de Begrman, Tarkovsky ou Godard, que buscavam a mesma verdade, ainda que por outros meios estéticos. Afinal, quem sabe o que é verdade ou mentira em um mundo fragmentado por inúmeras ideologias, nacionalidades, culturas e absolutamente saturado pelos meios de comunicação? A única forma de buscar sentido é correlacionando todas essas coisas, e a única mente capaz de tal empreendimento é a mente de um paranóico. No final, pode ser que o dramaturgo inglês estivesse correto: a vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e de fúria, sem sentido algum.