Há pouco escrevi sobre A resistência (The Creator, 2023), de Gareth Edwards e, uma das coisas que ressaltei sobre o filme é o fato de que ele se trata, antes de mais nada, de um vibe movie ou (mood piece). Ridley Scott, Adrian Lyne, Alan Parker, Nicolas Winding Refn e até mesmo Christopher Nolan são alguns diretores que já fizeram filmes e séries do tipo, onde a estética é mais importante do que o roteiro. A forma é o conteúdo.

Uma das coisas que também falei sobre Edwards é o fato de que o principal eixo temático de sua obra é a relação de escala; no caso, o tamanho diminuto, quase irrelevante, do ser humano diante de coisas e seres que estão muito acima de si: os alienígenas de Monstros (Monsters, 2010), os kaiju - ou Titãs - de Godzilla (idem, 2014), o Império Galáctico em Rogue One (Rogue One: A Star Wars Story, 2016) e, claro, a Inteligência Artificial em A resistência.

Mas essa relação de escala, principalmente no terreno da estética, é algo que muito me remete ao estilo asiático de se fazer cinema (e mesmo em suas artes plásticas, como a ilustração). Não só no cinema japonês, mas no chinês e de Hong Kong também (isso vale tanto para os shoot’em up de John Woo quanto para os delicados melodramas de Stanley Kwan, os filmes de artes marciais de King Hu ou o cinema bombástico de Tsui Hark). Bruce Lee não se envolve em duelos, ele enfrenta uma escola inteira de lutadores, ou então o próprio invasor japonês. O sentimentalismo é recorrente também para se dar vida aos personagens que enfrentam o mundo, e a tragédia nunca está muito longe também. Isso cai como uma luva em A resistência e Godzilla, que representam justamente o encontro entre Ocidente e Oriente (e poucos souberam resolver essa tensão como Edwards; Paul Schrader é outro que me vem à mente).

Em minha retrospectiva sobre Godzilla, comentei como o monstro é uma metáfora bastante versátil para uma série de ideias e sentimentos japoneses. O seu tamanho e potencial destrutivo podem representar não só o poder atômico e nuclear, mas também a própria força apocalíptica que parece residir na natureza japonesa - e os inúmeros terremotos e maremotos que o país sofre mantém essa ideia viva. A cultura pop japonesa, repleta de kaijus, mechas (robôs gigantes tripulados) e a onipresença apocalíptica parecem dar vazão à ideia de que o país vive numa tensão constante de liderança e pioneirismo tecnológico com a destruição completa do país. A tecnologia pode ser tanto gatilho para enfrentar essas ameaças quanto para acelerá-las. No cinema live action japonês, os efeitos visuais são fundamentais para a concretização dessas ideias.

O gênero kaiju, por exemplo, é visto como sendo fruto da imaginação não só do diretor Ishiro Honda, mas também do diretor de efeitos visuais Eiji Tsuburaya. Shin Godzilla (idem, 2016) é obra não só de Hideaki Anno, mas também de Shinji Higuchi, que co-dirigiu com Anno e conduziu os efeitos visuais. Higuchi também foi fundamental para que a célebre trilogia Gamera, de Shusuke Kaneko, pudesse ganhar vida. Mas, aqui, gostaria de comentar o trabalho do efeitista Koichi Kawakita e um filme em especial: Gunhed (Gunheddo, 1989), de Masato Harada.

Gunhed é um vibe movie, mas um que não é particularmente bom. Trata-se de um filme cyberpunk e tokusatsu com robôs mecha, e o roteiro é uma combinação de Exterminador do Futuro (The Terminator, 1984, de James Cameron), Aliens: O resgate (Aliens, 1986, de James Cameron), Robocop: o policial do futuro (Robocop, 1987) e elementos que parecem saído dos games Metal Gear, de Hideo Kojima e do mangá As Crônicas da Era do Gelo, de Jiro Taniguchi. Pode não ser o mais original dos roteiros, mas ainda assim há um elemento interessante aqui, ainda que a execução seja incompetente.

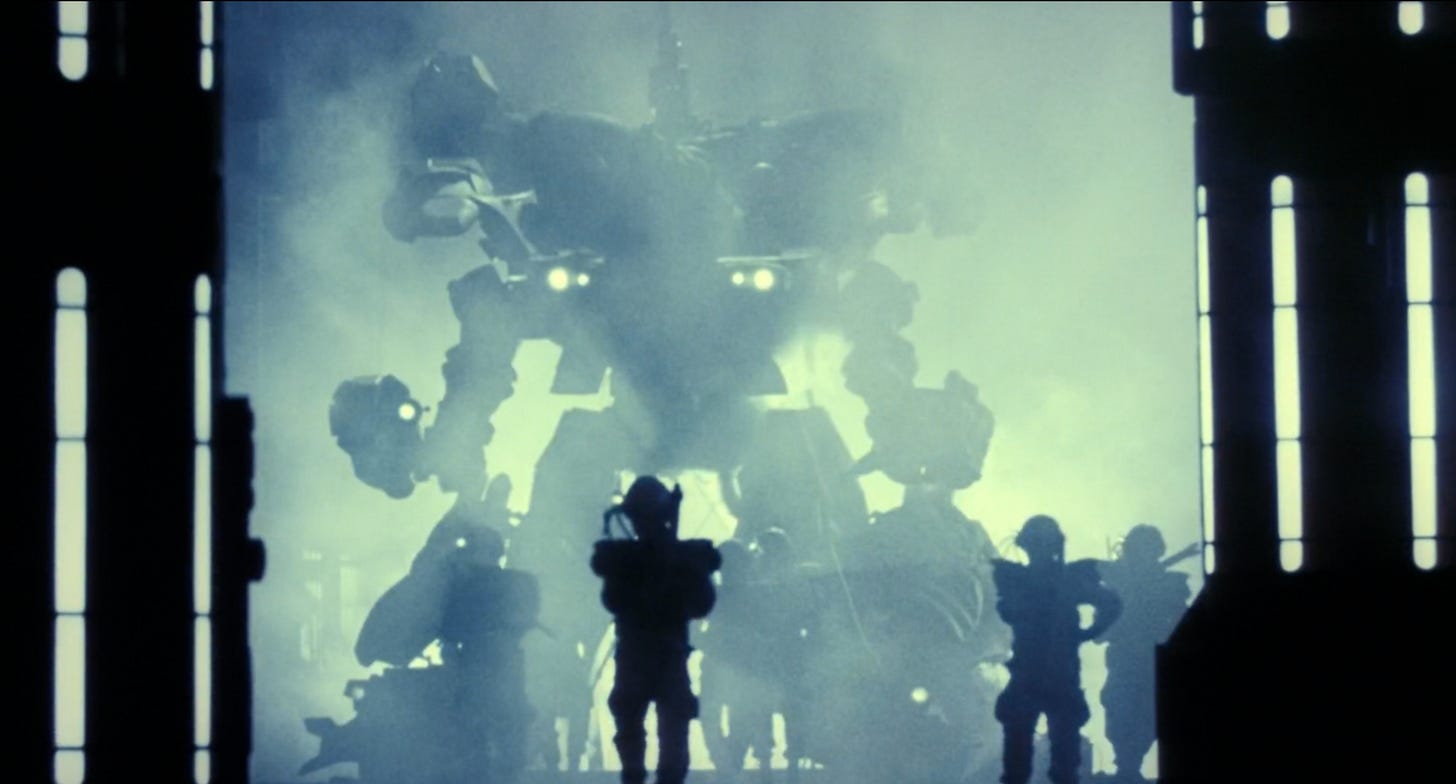

Num futuro não muito distante, os seres humanos descobriram uma fonte de energia mais poderosa e eficiente que a nuclear e, com ela, conseguiram desenvolver a robótica e a inteligência artificial exponencialmente. A extração dessa fonte de energia, que possui o nome ridículo de Texmexium, é bastante complicada, e diversas mega-corporações desenvolvem equipamentos e robôs especializados em fazê-lo. Uma delas é a Cybortech, que possui uma pequena ilha no meio do Pacífico asiático. A ilha é uma grande estação robotizada de extração desse material, com poucos humanos. É inteiramente autossuficiente e gerida por uma IA - que, certo dia, chega à conclusão que seres humanos são inúteis e redundantes, e declara guerra à raça humana. Isso dá origem à guerra robóticas, onde os humanos criaram os sistemas Gunhed - mechas que são híbridos de robôs gigantes com tanques - para enfrentarem as máquinas. Ambos se destroem mutuamente na pequena ilha, e não há um vencedor claro.

Anos depois, um grupo de piratas descobre a ilha - que está abandonada - com o intuito de pilhar as reservas de Texmexium que podem ter sido deixadas para trás. A equipe é o clássico grupo de soldados e marginais que vemos em filmes do tipo. Nenhum deles é bem desenvolvido como o esquadrão de James Cameron em Aliens, e basicamente só existem para serem eliminados um por um. Quando eles adentram o coração de sucata da antiga fábrica, o sistema de defesa por IA desperta, e começa a eliminar a equipe, um por um. Cabe ao piloto e mecânico Brooklyn (o ótimo Masahiro Takashima), junto à militar Nim (a atriz norte-americana Brenda Bakke) - que já estava na ilha, em missão semelhante - a colocarem suas diferenças de lado para poderem escapar. No meio disso, Brooklyn reativa o único mecha Gunhed que existe na base, e operando o robô ele passa a enfrentar as diferentes ameaças - assim como outro robô gigante.

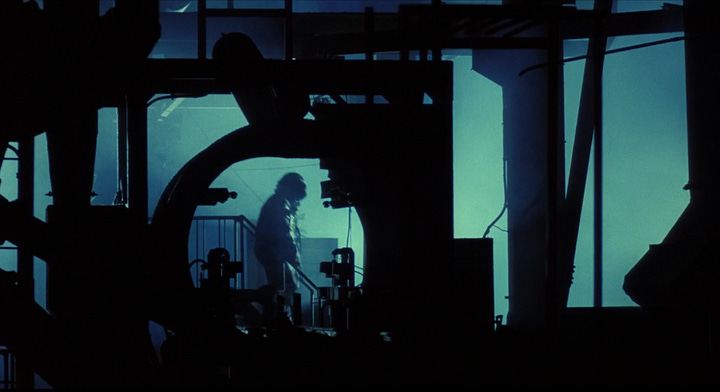

Nada como uma referência a Metrópolis (Metropolis, 1927), de Fritz Lang.

A trama peca ao requerer muita backstory, mas ela em si tem uma origem interessante. Após o sucesso de The Return of Godzilla (1984, de Kazuki Ōmori), a Toho abriu um concurso para que pessoas pudessem mandar diferentes ideias para um próximo filme. A ideia de Godzilla vs Biollante (1989) surgiu assim. Um dentista, Shonichiro Kobayashi, bolou a ideia de que Godzilla deveria enfrentar uma ameaça biotecnológica, e seu argumento colocava o Japão no centro de uma conspiração entre governos estrangeiros, laboratórios e grandes corporações. Godzilla vs Biollante é um filme fascinante, com um roteiro envolvente e um que traz à franquia Godzilla um casamento com o gênero biopunk (que parece ser uma especialidade japonesa, conforme escrevi em minha série de ensaios sobre a franquia Resident Evil). Ōmori consegue costurar muito bem a trama de conspiração internacional e espionagem industrial a horror biológico e kaiju. O filme tem algumas das sequências de monstro mais impressionantes de toda franquia Godzilla - e é aqui que entra o trabalho do efeitista Koichi Kawakita. Suas maquetes de Osaka são minuciosamente detalhadas e fotografadas, e o monstro Biollante até hoje é um dos designs mais horripilantes e únicos de todo o gênero kaiju. Isso não é surpresa, uma vez que um dos primeiros trabalhos de Kawakita tenha sido no igualmente impressionante Godzilla vs Hedorah (1971, de Yoshimitsu Banno), que também possui elementos de biopunk. Seja como for, uma das ideias que a Toho recebeu era do americano James Bannon, que colocava Godzilla contra um poderoso sistema de Inteligência Artificial que controla uma série de armamentos especializados. Em determinado momento, essa IA se rebela e cabe ao nosso querido kaiju destrui-la - antes que ela destrua a humanidade.

É uma ideia intrigante, e os executivos da Toho gostaram tanto que compraram a ideia de Bannon, mas com a vontade de fazer um filme novo e único. Eis que nasce Gunhed. A Toho estava tão empolgada com a proposta que conseguiu um financiamento duas vezes maior que o de Godzilla vs Biollante, e claramente o desejo dos executivos era criar uma nova franquia. O diretor Masato Harada - então um jovem inexperiente - também foi contratado para reescrever a proposta de Bannon, e o filme possui uma identidade bastante única no encontro entre a cultura pop japonesa com a norte-americana.

Gunhed é fascinante neste aspecto. Toda a dinâmica entre Brooklyn e Nim é baseada na dinâmica screwball de Howard Hawks. Para se ter uma ideia, a atriz Brenda Bakke recebeu instruções de emular Lauren Bacall. Há até mesmo linhas de diálogo que foram diretamente tiradas de películas como Uma aventura na Martinica (To Have and Have Not, 1944) e À beira do abismo (The Big Sleep, 1946), ambos de Hawks. O problema é que Harada não é Ōtomo - e também não é Gareth Edwards.

Sua mise-en-scéne é confusa, seu senso de ritmo é inexistente (a metade de Gunhed é lenta, sem direção, cansativa) e a direção de atores, incompetente. Nenhum dos atores do filme é particularmente bom, mas o elenco em si funciona pela força do carisma. Brenda Bakke, por exemplo, claramente está se divertindo mais do que atuando, e há um senso de brincadeira por parte de todo o elenco. Mas é no visual que o filme realmente brilha.

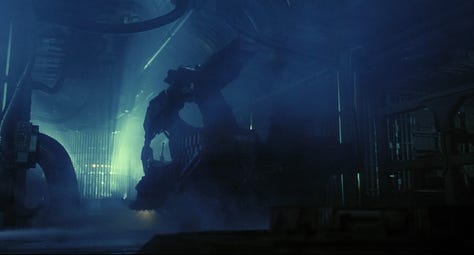

Kawakita faz pequenos milagres no filme. Mesmo sendo um longa medíocre, Gunhed permanece na memória por pura força de sua estética e direção visual. Os efeitos especiais deslumbrantes, o perfeito casamento entre miniaturas e props em escala real são deslumbrantes, e a fotografia de Juniichi Fujisawa, ainda que emule Aliens, Exterminador do Futuro e mesmo cyberpunks como Blade Runner: o caçador de andróides (Blade Runner, 1982, de Ridley Scott), é perfeitamente adequada ao material.

Gunhed é um pesadelo de metal e sucata, e cada nova sequência e ambiente percorrido pelos personagens é um deleite para os sentidos. É uma pena não termos um diretor do calibre de um Edwards aqui (ou, diabos, até mesmo de um Albert Pyun, que me parece mais apropriado para esse tipo de filme). Mas é sem dúvida um clássico, ainda que seja um clássico que deva ser medido não pela régua do diretor ou de sua, sei lá, autoralidade, mas sim pelos efeitos visuais.

E ora, porque não fazer isso? Willis O’Brien, Tom Savini, os irmãos Nicotero, Ray Harryhausen e Phil Tippett são nomes que muitas vezes suplantam os dos diretores que fizeram seus filmes, e o mesmo pode ser feito, aqui, com Koichi Kawakita. Este, aliás, parece estar perfeitamente confortável no gênero mecha e biopunk. Godzilla vs Mechagodzilla II (1993, de Takao Okawara) traz de volta o universo mecha hiperfuturista de Gunhed (e as sequências onde Mechagodzilla é construído são de cair o queixo), e Godzilla vs Destoroyah (1995, de Ōtomo) traz de volta o horror de Biollante, e mesmo Gunhed, em uma trama que é em igual partes terror gótico e biopunk. Mas Gunhed é de fato a sua obra-prima, e é justamente pela força de seu talento como diretor de efeitos especiais que este filme merece um lugar no cânone dos grandes filmes de ficção-científica dos anos 80 e 90.

Ainda que, ao meu ver, seja um vibe movie indispensável, Gunhed ajuda também a ilustrar o talento específico que é necessário para se fazer filmes desse tipo. Gareth Edwards e Ridley Scott, por exemplo, sabem que direção de atores e construção de personagens não é o seu forte, e por isso tratam de se cercar de roteiristas e atores que preencham esse papel. O mesmo não ocorre a Masato Harada (e olha que ele mesmo é ator, tendo inclusive atuado em filmes de Edward Zwick), que também não possui grande noção de posicionamento de atores e câmera - algo que é prontamente suplantado por Kawakita e Fujisawa. Mas acho que o argumento, aqui, é que vibe movies conseguem capturar o nosso imaginário, colocando na telona imagens que só o cinema consegue conjurar. Qualquer filme desse tipo pouco se importa com tramas originais, desenvolvimento de personagens e atuações; tais marcadores dramatúrgicos, que podem servir a romances, peças de teatro e programas de televisão são meros marcadores nesse tipo de cinema. Tais filmes andam em baixa por conta da ascensão do conteúdo e da ênfase em tramas cujo formato parece ser a sinopse de uma página da Wikipédia, mas eles nos ajudam lembrar que o cinema também é o puro deleite audiovisual de efeitos sonoros, fotografia evocativa e a magia de miniaturas, modelos e, bem, explosões e raios laser. Gunhed segue à risca o vibe movie, e sua estética metálica e enferrujada, sua fotografia fria e sombria, reciclam a sucata da cultura pop pós-apocalíptica, distópica e povoada por ciborgues, o sonho de uma noite de inverno nuclear.

É impressionante seu aprofundamento na história dos filmes e por trás deles. Fico encantada a cada texto seu!

Super competência no tema, é incrível!

Sempre, muito obrigada e parabéns!

Você é demais, Luis Villaverde!