Em defesa de FUGA DE LOS ANGELES

Uma re-avaliação do filme mais odiado de John Carpenter | PARTE 2: SNAKE ESTÁ DE VOLTA

II.

É importante ter em mente que Fuga de Nova York é filme pouco convencional. De um lado, é um filme de gênero (como falei, é um amálgama de diversos deles), principalmente um filme de ação com toques de western e ficção-científica; na prática, no entanto, é um filme que tem pouca ação, além de ser um filme lento, com ritmo bastante deliberado. Isso vai na contramão de sua própria trama, que é justamente uma corrida contra o tempo: se Snake não cumprir sua missão no prazo delimitado, não só ele morre, como também, potencialmente, o mundo acaba numa guerra nuclear. E, no entanto, Snake, num determinado momento, puxa uma cadeira e descansa. Mas talvez a principal questão seja: qual é exatamente o arco dramático do filme? Faço essa pergunta porque Snake, ao contrário de qualquer herói numa narrativa clássica, não aprende nada. Mais: ele basicamente reforça seu cinismo e desprezo que tem pela política em geral. Mas eu não acho que o objetivo do filme seja exatamente este, se é que haja algum outro objetivo em si (que não simplesmente o de entreter o público).

Por um lado, o filme parece ser, como disse, semelhante a Blade Runner no sentido em que Carpenter parece muito mais interessado em apresentar este universo ficcional, e nos inserir nele. É o aspecto mood piece do longa. E é nesse ponto que podemos de fato considerar que Fuga de Nova York possui um arco de fato: o que importa, aqui, não é Snake Plissken ou sua trajetória, mas sim o mundo em si - tendo Snake como ponto de vista para se compreender este mundo. Carpenter parte do pressuposto que a jornada de Snake é importante não só para defender os Estados Unidos (por mais corrupto e tirânico que seja) mas, também, para o espectador de 1981, imerso na Guerra Fria, isso seria desejável para se evitar, ao menos, um conflito nuclear que levaria à extinção da humanidade. Mas o tempo todo ele subverte essa compreensão. O que importa não é tanto o planeta Terra, que sequer vemos no filme. Não há espaços para abstrações, mas sim para o ser humano real. É verdade que Snake não se importa muito com os outros, mas ele também não vê como sendo o seu papel sendo este. Este papel é o do presidente da nação - e, na hora que importa, o presidente pouco interage, e mesmo se importa, com aqueles que o salvaram. Não só Brain e Cabbie, mas também toda a sua comitiva que estava no Força Aérea 1. São esses seres humanos, de carne e osso, que importam - essa, pelo menos, parece ser a filosofia de Snake (e de Carpenter, por extensão). É um tipo de razão prática e pragmática tipicamente norte-americana, e uma que é perene na cultura pop do país: desde caubóis a tiras durões, passando por super-heróis e outras variantes do arquétipo, o tipo durão, individualista e pouco dado a teorizações complexas se encontram perfeitamente encarnado em Snake Plissken.

Por isso, quem passa por alguma trajetória no filme não é Plissken ou qualquer outro personagem do filme. Ao final do longa, Plissken e Hauk, para citar os dois principais, continuam com suas crenças. O que muda é que Snake, agora, conquistou a sua liberdade - basicamente, o corolário que sustenta a ideia por trás do típico (anti) herói americano. Mas nós, o público, é que passamos por essa trajetória, também. Neste aspecto, e eu sei o quanto isso vai soar inusitado, mas Fuga de Nova York é de certa forma uma trama de aprendizado: sobre o mundo, no caso, e seu funcionamento. É por isso que o filme também pode ser compreendido numa chave de horror, para além de certos toques visuais, como as gangues serem retratadas como zumbis e a própria fotografia escura e sombria. Semelhante a um slasher típico (como é próprio Halloween de Carpenter), cujas tramas podem ser compreendidas como narrativas de aprendizado - onde a heroína “final girl”, no limiar da adolescência para a vida adulta, aprende algo sobre a presença do Mal e da morte no mundo -, Fuga de Nova York também nos ensina algo sobre o mundo. Aqui, o papel duplo de Snake Plissken se torna evidente: John Carpenter, através dele, nos mostra o que ele acha sobre os Estados Unidos e sobre a política como um todo (ou, ao menos, sobre o que ele acha sobre essas coisas naquele determinado período de tempo). Esqueça o presidente, esqueça a direita (fascistóide) e a esquerda (capturada por um romantismo terrorista e apocalíptico): viva sua vida, gozando de sua liberdade e protegendo os seus - aqueles que estão imediatamente à sua volta. No mais, saiba que você está condenado a vagar assim por um mundo corrompido e em ruínas. Não há passado idílico, nem futuro promissor. Tendo em vista os filmes que Carpenter faria, em especial They Live os longas que compreendem a sua “Trilogia do Apocalipse”, não é de se surpreender que ele tenha essa visão de mundo. Na verdade, ela está perfeitamente articulada em quase todos os seus filmes - inclusive em Halloween (quem é o duplo de Carpenter naquele longa? O Dr. Loomis [Donald Pleasance], claro). É justamente essa a dificuldade que temos não só com Fuga de Nova York mas, também, com Snake Plissken. E essa é, também, a dificuldade em se fazer uma continuação para o filme - ainda mais uma que se passa nos anos 1990.

Fuga de Nova York ainda pode ser considerado como um típico filme dos anos 1970 - quase um filme da Nova Hollywood, compartilhando do mesmo imaginário que animou os filmes de Francis Ford Coppola, Martin Scorsese e, principalmente, Michael Cimino, William Friedkin, Robert Altman e Alan J. Pakula. Nos anos 1990, a coisa já mudou consideravelmente.

A começar pela própria indústria em si. Nos anos 1980, tivemos a ascensão do blockbuster moderno, ou aquilo que o crítico Justin Wyatt chama de “filme high concept”. Elaborado a partir do sucesso estrondoso de Star Wars (idem, 1977, de George Lucas), os estúdios hollywoodianos passaram a buscar reproduzir esse sucesso. O exemplo mais bem-acabado de filme high concept do período é Batman (idem, 1989), de Tim Burton. Uma trama simples, de Bem X Mal, num filme de grande orçamento e baseado numa franquia já existente e amplamente conhecida do grande público. Além disso, o filme high concept não se esgota na bilheteria - na verdade, ela é só o primeiro passo. Teasers, trailers e merchandising são tão (ou mais) importantes que o filme em si. Apoiado por campanhas de marketing extensas e onipresentes, com anúncios em meios de comunicação de massa, o objetivo é se criar uma atmosfera onde um filme se torna um evento. As tramas simples, visual rebuscado e efeitos especiais de ponta se tornam uma obrigatoriedade - pois esse visual gera mais facilmente uma campanha de marketing memorável, ao passo que as tramas mais simples e digeríveis ajudam a vender o conceito do filme para um grande público (que, nos anos 1990, com o fim da União Soviética e da Guerra Fria, se tornou global).

Parte dessa campanha de marketing extensiva é o uso de trilha sonora. Nos anos 1980 e 1990, principalmente, os estúdios de Hollywood se tornaram parte de grandes conglomerados de mídia. A Universal faz parte do grupo VIACOM/NBC, que inclui telecomunicações, assim como a 20th Century Fox. A Disney, assim como a Universal, possui, além de canais de TV e de jornalismo, divisões de desenhos animados e parques de diversões (e a Disney começava a expandir seus parques para o resto do mundo, a começar pela EuroDisney, na França). A Warner também segue pelo mesmo caminho, ao se juntar à Time/AOL. O exemplo mais paradigmático é o da Sony, que compra a Columbia Pictures, tornando o estúdio uma subsidiária da gigante japonesa de tecnologia.

Mas é importante ressaltar esses pontos por que os filmes, agora blockbusters, são anunciados nos próprios canais de rádio, TV e internet, pois os estúdios se tornam braços de mídia de grandes conglomerados de comunicação e entretenimento. Parte desse “ecossistema” midiático são as próprias gravadoras de música e seus artistas. Voltando ao filme Batman, parte da sua estratégia comercial foi a gravação de uma trilha sonora e álbum exclusivos para o filme, feitas pelo artista pop Prince. Isso já havia sido feito, é verdade, por Top Gun: Ases Indomáveis (Top Gun, 1986, de Tony Scott), mas Batman foi além ao gravar também videoclipes exclusivos para as músicas do filme, seguindo os mesmos sets e elementos visuais do longa de Burton. “Sinergia”, como os gurus de administração e marketing gostam de nos dizer. Mas os videoclipes são importantes porque eles mesmos se tornam comerciais de televisão para os filmes (e para os artistas e gravadoras e álbuns de trilha sonora) em si. E o canal de televisão, no caso, é a MTV.

E, nesse ponto, temos de dizer: a MTV é uma das partes mais importantes da cultura pop dos anos 1990. Apesar de já existir desde meados dos anos 1980, exibindo clipes e outros programas relacionados à indústria da música, o fato é que o videoclipe revolucionou uma parte da indústria cinematográfica, e diversos talentos que começaram suas carreiras nesse segmento migraram para o cinema. Podemos falar aqui de Michael Bay, David Fincher, Antoine Fuqua, Zack Snyder, Dominic Sena, Jonathan Mostow, Tony Kaye e diversos outros cineastas que ainda estão em atividade, com variado grau de sucesso. Esses diretores, que também dirigiram comerciais de TV, seguem os passos de Alan Parker, Ridley Scott, Tony Scott e Russell Mulcahy, que vieram predominantemente dos comerciais de televisão. O estilo desses diretores é puramente visual e pouco narrativo, e eles operam numa indústria que, ao contrário do que ocorreu com a Nova Hollywood nos anos 1970, é muito mais comercialmente integrada - na prática, o fato de virem da publicidade e do videoclipe não só resulta em filmes que possuem uma ênfase muito maior nessa estética, mas também no fato de que muitos diretores são muito mais bem adaptados à ideia de “encomenda”. Pois o que o filme high concept significa, em outras palavras, é que os departamentos de marketing - com suas agências na Madison Avenue, em Nova York, e suas pesquisas e exibições teste - é que passam a mandar nos filmes. Os executivos símbolo dessa época é, justamente, a dupla Jerry Bruckheimer e Don Simpson, oriundos de agências de publicidade e da televisão. Não há mais espaço para gente como Robert Evans, o ex-presidente de produção da Paramount Pictures, e responsável por filmes como O Poderoso Chefão (The Godfather, 1971, de Francis Ford Coppola) e Chinatown (idem, 1974, de Roman Polanski). Bruckheimer/Simpson são responsáveis por filmes como Flashdance - Em Ritmo de Embalo (Flashdance, 1983, de Adrian Lyne), Um tira da pesada (Beverly Hills Cop, 1984, de Martin Brest), Top Gun: Ases Indomáveis e Dias de Trovão (Days of Thunder, 1990, de Tony Scott) (todos esses para a Paramount Pictures) e também Os Bad Boys (Bad Boys, 1995, de Michael Bay, para a Columbia Pictures) e A Rocha (The Rock, 1996, de Michael Bay) e Con Air (idem, 1997, de Simon West) (estes dois últimos para a Walt Disney Pictures).

A ilha de Los Angeles, em “Fuga de L.A.”

Cito a dupla porque, quando falamos de cinema hollywoodiano high concept dos anos 1980 e 1990, temos necessariamente de falar dos filmes produzidos por esses dois executivos. Eles casaram perfeitamente a demanda de marketing dos estúdios nessas décadas aos imperativos de marketing e merchandising, mas fizeram isso trazendo diretores oriundos dos videoclipes e da publicidade. Boa parte do que hoje chamamos de “estética de videoclipe” ou “linguagem MTV” se deve ao trabalho desses diretores nos anos 1990. Cortes rápidos, diálogos simples e sem nenhuma profundidade, e uma decupagem que parece orientada para o apelo visual máximo, e não tanto para a coesão narrativa em si. Michael Bay é o diretor máximo dessa linguagem, ao passo que outros - como David Fincher, Tony Kaye e Antonie Fuqua - trouxeram sua própria sensibilidade a essa formação puramente visual.

Isso não significa que os filmes high concept do período sejam só os da dupla Bruckheimer/Simpson. O sucesso de Batman precipitou uma onda de filmes de super-heróis também - a começar pelas próprias continuações: Batman - O Retorno (Batman Returns, 1992, de Tim Burton), Batman Eternamente (Batman Forever, 1995, de Joel Schumacher) e Batman & Robin (idem, 1997, de Joel Schumacher). Também tivemos Darkman: Vingança sem rosto (Darkman, 1990, de Sam Raimi), Rocketeer (idem, 1991, de Joe Johnston), O Sombra (The Shadow, 1994, de Russell Mulcahy) e O Fantasma (The Phantom, 1996, de Simon Wince). Nenhum desses filmes foi particularmente bem-sucedido, a não ser pelas próprias continuações de Batman (isso é, até o filme de 1997), mas a forma como o filme de super-herói se casa bem ao formato high concept seria bem comprovada a partir dos anos 2000, com o lançamento de X-Men (idem, 2000, de Bryan Singer) e Homem-Aranha (Spider-Man, 2002, de Sam Raimi), indo até os dias de hoje, com os universos cinematográficos da Marvel e da DC. Isso se dá porque Hollywood ainda não sabia como produzir e vender esse tipo de filme - super-heróis são, em grande parte, um produto de nicho - mas isso é assunto para outra coluna. O grande impeditivo não era só de marketing, mas também tecnológico: os efeitos especiais necessários para esse tipo de filme ainda eram bastante rudimentares, apesar de que, nesta década, o CGI chegou para valer, com o lançamento, em 1993, de Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros (Jurassic Park), de Steven Spielberg.

Nem cabe aqui retroceder todos avanços do filme de Spielberg, mas é justo dizer que seus efeitos especiais, até hoje, são nada menos que milagrosos (tanto que nem mesmo as continuações parecem conseguir reproduzir com sucesso o original). Isso levou a uma onda de filmes blockbusters com monstros em CGI e destruição em escala maciça. É onde entra, por sua vez, o cineasta alemão Roland Emmerich.

Emmerich é o outro lado da moeda high concept dos anos 1990, junto a Bruckheimer/Simpson. Sua entrada no cinema norte-americano se dá com Soldado Universal (Universal Soldier, 1992). Com Jean Claude Van Damme e Dolph Lundgren nos papéis principais, o filme parece expor perfeitamente a transição de uma década de Hollywood para outra. O filme começa acompanhando os dois soldados, interpretados por Van Damme e Lundgren, na Guerra do Vietnã. Os dois são mortos no conflito e seus corpos conservados por criogenia. No futuro, são re-animados pelo programa do Soldado Universal, como zumbis tecnológicos. Soldado Universal é como o típico filme de ação dos anos 1980, mas tardio. O longa é bastante medíocre, e suas cenas de ação parecem necessitar de mais efeitos visuais do que Emmerich tinha à sua disposição (na verdade, é Paul W. S. Anderson que se daria melhor nesse terreno, com a adaptação de 1995 do videogame Mortal Kombat [idem]). Mas o interessante é ver como um assunto traumático da cultura americana dos anos 1970, a Guerra do Vietnã, é re-embalada como um filme high concept oco e vazio dos anos 1990.

O sucesso permitiu que Emmerich partisse para voos mais altos, em especial no terreno que ele gosta: o cinema catástrofe. Os filmes do alemão seguem à risca a mesma fórmula: uma família tipicamente de classe média americana. Sempre temos um filho(a) em confronto com o pai, e é em meio a esse conflito que alguma tragédia de dimensão apocalíptica se dá. Esse apocalipse é geralmente informado por algum contexto de ficção-científica (viagem no tempo, invasão alienígena, monstro gigante, aquecimento global etc), que é mero pretexto para que Emmerich possa se refastelar em sequências orgiásticas de cidades sendo destruídas, se usando de efeitos especiais de ponta. Nesse aspecto, eu preciso conceder vitória ao alemão: os efeitos visuais em seus filmes, mesclando o uso de miniaturas, sets, efeitos físicos e CGI de ponta são imbatíveis. Mas os filmes em si pecam por personagens clichês, melodrama barato de quinta categoria e uma visão boba, otimista. O exemplo perfeito é sem sombra de dúvida Independence Day (idem, 1996), onde acompanhamos uma invasão alienígena planetária, que resulta em uma série de sequências memoráveis onde a Casa Branca e Nova York são destruídas pelos alienígenas, com vislumbres e menções para outras capitais do mundo afora. Como que projetando o fato de que os Estados Unidos saíram vitoriosos da Guerra Fria, cabe a um heróico e bem-intencionado presidente (Bill Pullman) entrar ele mesmo em um caça para liderar o ataque contra os invasores. Pois é, é um presidente bem diferente daquele que vimos em Fuga de Nova York, e um que é ainda mais diferente do que vemos em Fuga de Los Angeles.

A ilha de Los Angeles é como uma Sodoma e Gomorra pós-apocalíptica. A ilha é basicamente uma versão do “estado de natureza" de Thomas Hobbes, mas com uma estética de carnaval.

Esse era o contexto no qual John Carpenter estava inserido. De sua geração, o único que conseguiu verdadeiro sucesso no mainstream hollywoodiano foi Wes Craven, com sua reinvenção pós-moderna do filme slasher (falo aqui da franquia Pânico, evidentemente). Todos os outros - Tobe Hooper, George Romero, Stuart Gordon etc - teriam dificuldade em se adaptar a essa paisagem. A começar, claro, pelo próprio Carpenter. E vamos ser honestos: eu adoraria ver um encontro entre John Carpenter e Don Simpson. Tal encontro provavelmente terminaria em agressão física.

Carpenter obviamente já tinha tido experiência prévia trabalhando com grandes estúdios, e nunca foi uma experiência fácil para ele. Mas é provavelmente com a comédia Memórias de um Homem Invisível (Memoirs of an Invisible Man, 1992) que Carpenter teria os maiores problemas. Até hoje é um dos filmes mais mal-avaliados de sua filmografia, mas eu pessoalmente o considero bastante divertido. De todo jeito, é um filme que deveria ter sido um sucesso, por ser leve, cômico e conter excelentes efeitos visuais. Mas ele seria um prenúncio da carreira do diretor nos anos 1990, uma década marcada por fracassos comerciais e críticos, e uma que nem mesmo os fãs mais ardorosos do diretor conseguem justificar. De todos os filmes desse período, o mais odiado e desprezado é, sem dúvida, Fuga de L.A. Bem, como o leitor desta coluna pode bem dizer, eu digo que eles estão redondamente enganados. Não só este filme em questão é digno de nota (ainda que, claro, não seja perfeito - assim como o original também não é), como também a filmografia de Carpenter dos anos 1990 não deve ser desprezada. O que o diretor fez foi, na verdade, um esforço bastante consciente de compreender o que era essa década. Os filmes de Carpenter do período são bastante reflexivos e auto-conscientes - tanto de sua obra em si, quanto do contexto político e cultural na qual estão inseridas. É por isso que é fundamental compreender Fuga de L.A. neste contexto, pois este filme ocupa uma posição central na obra do diretor. E a principal questão é: como John Carpenter se comportou diante da ascensão do filme blockbuster high concept? Simples: tirando sarro de tudo isso. Nesse aspecto, temos de compreender a continuação de Fuga de Nova York de maneira próxima a como Wes Craven compreendeu o gênero slasher com seus filmes da franquia Pânico (curiosamente, o primeiro filme da série foi também lançado em 1996): isto é, numa chave metalinguística.

III.

Há tanto o que se falar a respeito de Fuga de L.A. que é até difícil saber por onde começar. Vamos para a trama, então.

Em 1998, o Big One - o super-terremoto causado pela falha de San Andreas - destrói Los Angeles, separando a cidade do resto do continente dos Estados Unidos. Tal catástrofe é prevista em uma profecia por um candidato à presidência (Cliff Robertson, sempre excelente), que logo ganha as eleições. O novo presidente dos Estados Unidos é um católico fundamentalista, e aproveita a catástrofe, assim como a alta criminalidade, para transformar o país em uma ditadura teocrática fascista. Ele transforma a ilha de Los Angeles em uma ilha para onde não só os criminosos do país são deportados, como também todos aqueles tidos como “indesejáveis”: ateus, muçulmanos, homossexuais e todo tipo de pessoa que não se encaixa na nova “América Moral”. Por fim, o novo presidente também muda a capital do país para Lynchburg, na Virgínia (Lynchburg foi um dos principais centros logísticos durante a Guerra Civil americana, servindo, claro, do lado dos Confederados).

O presidente dos Estados Unidos (interpretado por Cliff Robertson).

No entanto, a filha adolescente do presidente, Utopia (A. J. Langer, na época famosa por seu papel na série Baywatch), rouba uma arma secreta e foge para Los Angeles, onde ela se junta a seu amante, o líder revolucionário Cuervo Jones (George Corraface). Os Estados Unidos estão sendo cercados por nações do Terceiro Mundo, que pretendem invadir o país pelo México e pela Flórida, e todas essas diferentes populações são lideradas por Jones e sua organização, uma paródia do grupo comunista Sendero Luminoso. E, nesse contexto é que entra Snake Plissken.

Utopia (A.J. Langer), a filha do presidente dos Estados Unidos.

Utopia foi “radicalizada” por Cuervo Jones (George Corraface) após ver os seus vídeos na Internet.

Plissken foi recentemente capturado após tentar um assalto em Cleveland, e é preparado para ser deportado para Los Angeles. Nisso, o Comandante Malloy (Stacy Keach, que na época interpretava o detetive durão Mike Hammer, de Mickey Spillane, em um seriado de TV) e sua assistente Brazen (Michelle Forbes) recrutam Snake à força - após o infectarem com um vírus experimental, o Plutoxin7 - para que ele recupere a arma secreta, elimine Cuervo Jones e, caso seja necessário, execute Utopia - ordens de seu próprio pai.

Malloy (Stacy Keach) e Brazen (Michelle Forbes).

O início de “Fuga de L.A.” é quase que idêntico ao início de “Fuga de Nova York”, mas com orçamento blockbuster. Apesar das semelhanças, no entanto, o segundo filme possui diferenças cruciais em relação ao primeiro.

Snake Plissken (Kurt Russell) é confrontado por Malloy, o presidente dos Estados Unidos e Brazen (Michelle Forbes), que são reproduções holográficas.

A premissa é praticamente a mesma que a do primeiro filme, e em grande parte Fuga de L.A. segue à risca a mesma estrutura de Fuga de Nova York, e poderíamos inclusive dizer que o segundo filme é menos uma continuação do que um remake de grande orçamento do primeiro. Mas o tom é completamente diferente. Fuga de Nova York é um filme sombrio, de ritmo lento e contemplativo; já Fuga de L.A., por sua vez, é um filme com ritmo acelerado, repleto de cenas de ação e muito mais personagens coadjuvantes. Não obstante o filme se passe quase que inteiramente à noite, é um filme muito mais colorido e satírico, se usando do fato de que Los Angeles - como uma Sodoma e Gomorra pós-apocalíptica - é um lugar onde gangues, tribos e todo tipo de gente vive em um caldeirão efervescente de violência hobbesiana.

Após se infiltrar em Los Angeles pelo mar, se usando de um submarino movido a energia nuclear - em uma sequência inteiramente feita num dos piores CGIs que já vi em toda minha vida -, Snake prossegue em sua jornada. Os beats narrativos são quase que os mesmos do primeiro filme. Map to the Stars Eddie (Steve Buscemi) cumpre uma função parecida com a do personagem Cabbie (Ernest Borgnine) de Nova York a diferença é que Eddie se envolve muito mais na história, e é um tipo traiçoeiro, traindo Snake e Cuervo inúmeras vezes; Talisma (Valeria Golino), uma muçulmana, faz um papel semelhante ao desempenhado por Season Hubley no primeiro filme (a diferença é que Talisma tem um papel um pouco maior); Hershe/Carjack (Pam Grier) faz o papel de Brain (Harry Dean Stanton), ou seja, é um ex-aliado de Snake, que o traiu no passado, e agora (após mudar de sexo) comanda um exército rival ao de Cuervo. Por fim, temos um papel maior dos diferentes grupos criminosos que atuam em Los Angeles - 0 mais desenvolvido de todos é um grupo que é análogo aos Crazies do longa anterior. Trata-se de um grupo de pessoas deformadas, monstruosas, que ficaram desse jeito após fazerem inúmeras cirurgias plásticas mal-sucedidas, e que precisam constantemente de partes “sobressalentes” dos corpos de suas vítimas para evitarem sua deformação completa. O grupo é liderado por um cirurgião insano (interpretado por Bruce Campbell, o eterno Ash da franquia Evil Dead, de Sam Raimi).

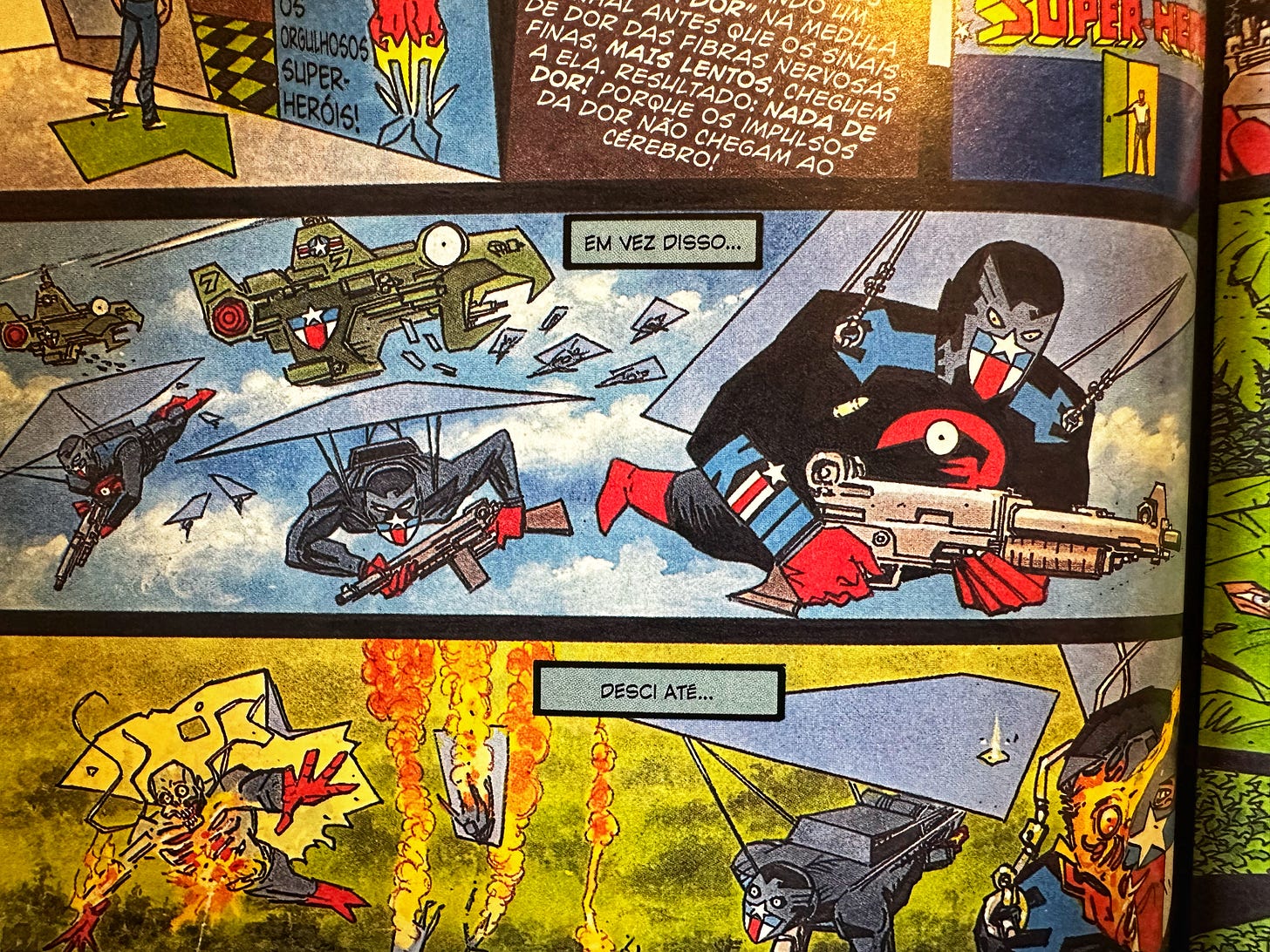

Os efeitos visuais de “Fuga de L.A.” são inconsistentes. O CGI (animação computadorizada) é péssimo, mesmo pelos padrões da época. Quando comparamos a filmes do período, como “Jurassic Park” e “Independence Day”, o filme de Carpenter parece amador.

No entanto, quando Carpenter se utiliza de efeitos visuais tradicionais, como pinturas matte, perspectiva forçada e miniaturas, não só eles são tecnicamente muito bons, como possuem uma estética própria, que remete a histórias em quadrinhos e pinturas pulp.

Fuga de L.A. é como se fosse uma versão expandida de Fuga de Nova York, com mais personagens, mais sequências de ação e no geral um acabamento mais blockbuster. O fato de serem filmes muito parecidos faz com que comparemos os dois o tempo todo - algo que é feito propositalmente por Carpenter. O filme termina com uma grande sequência de ação, onde Snake, Hershe e seu exército atacam as forças de Cuervo Jones. Jones reuniu seu exército na entrada do parque de diversões Happy Kingdom by the Sea, uma paródia do parque de diversões Magic Kingdom da Disneylândia, em Anaheim. Hershe e Cuervo morrem, e Snake consegue voltar para o continente com a arma secreta e Utopia.

Cuervo Jones e Utopia.

Map to the Stars Eddie (Steve Buscemi).

O cirurgião de Beverly Hills (Bruce Campbell).

Talisma (Valeria Golino).

Hershe/Carjack (Pam Grier).

A base de Cuervo Jones é no parque de diversões temático Happy Kingdom by The Sea. Carpenter tentou filmar em locação na Disneylândia de Los Angeles, mas o presidente da Disney, Michael Ovitz, vetou.

Reunidos, o presidente envia sua filha para ser executada na cadeira elétrica, enquanto ele prepara um discurso onde usará sua arma para derrotar os exércitos do Terceiro Mundo. A arma em questão se trata de um pulso eletromagnético que destrói todas as fontes de energia a combustão e eletricidade da região atingida, essencialmente regredindo a tecnologia da região afetada aos tempos medievais. Snake, assim como no primeiro filme, trocou as armas, e ele mesmo a usa - no caso, não contra os Estados Unidos, mas sim contra o planeta Terra inteiro, destruindo, na prática, todas as invenções e conquistas tecnológicas da modernidade. Antes de Snake sair de quadro, acendendo um cigarro, ele olha diretamente para a câmera, quebrando a quarta parede, e a imagem se apaga. Ouvimos Snake dizer: “Bem-vindo à raça humana”. Sobem os créditos.

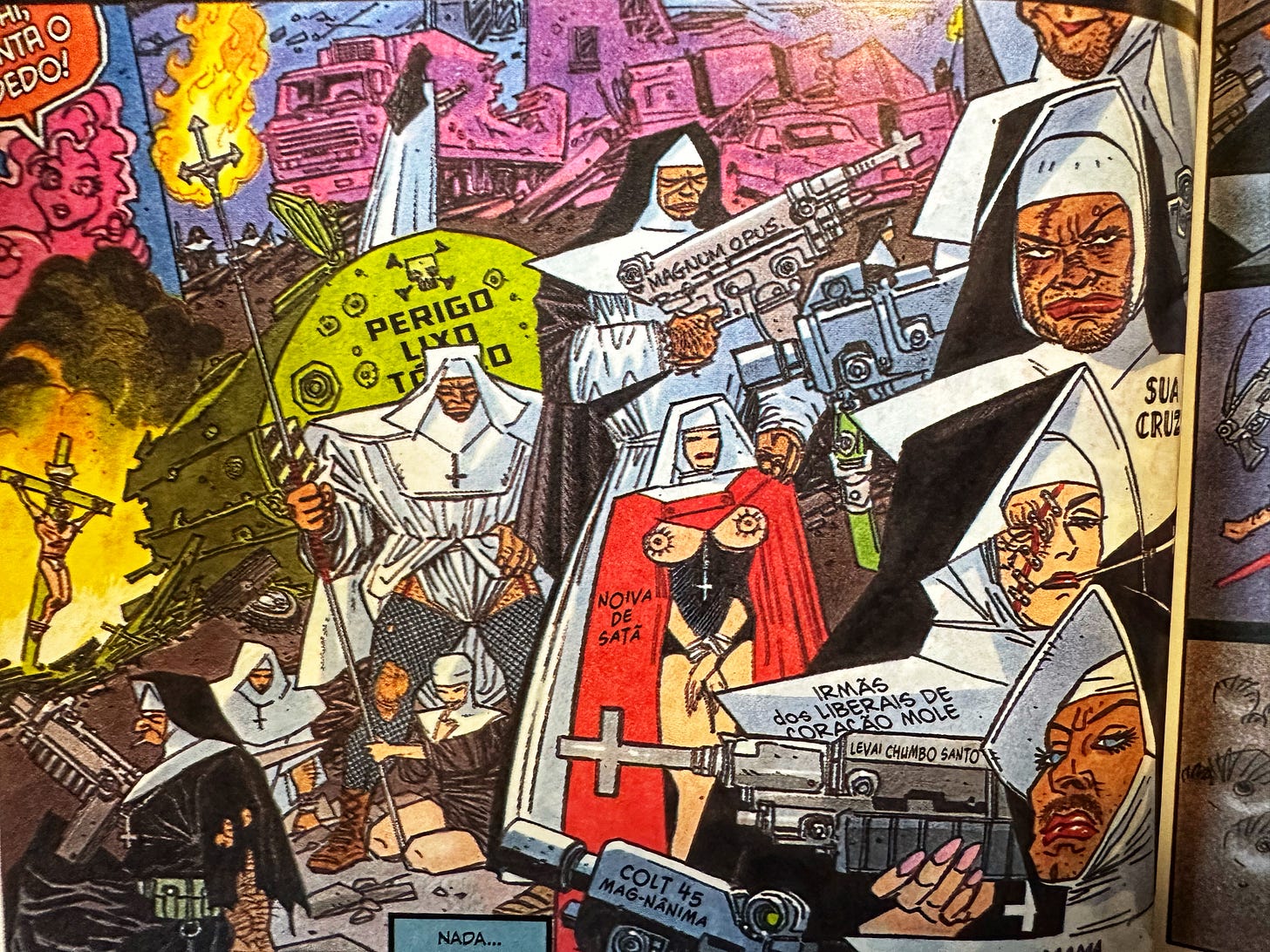

Longe de mim de querer afirmar que Fuga de L.A. é um filme perfeito, ou mesmo que é na verdade o melhor filme de Carpenter. Não, não é. Mas pode facilmente figurar como um de seus melhores. E não, isso não é um arroubo ou uma provocação. Mas ele é, tal como o seu predecessor, um filme frustrante. Eu gostaria, por exemplo, que Carpenter tivesse gasto uma parte desses 50 milhões de dólares não em efeitos visuais capengas, como o terremoto que destrói Los Angeles ou então a pavorosa sequência em CGI do submarino. Eu gostaria muito de ver mais dessa América teocrática - afinal, estamos no mesmo terreno que os gibis satíricos e distópicos de Frank Miller (Martha Washington no Século XXI vem à mente) e da 2000A.D., em especial os de John Wagner e Carlos Ezquerra (Judge Dredd) e Pat Mills (A.B.C. Warriors e Marshall Law). Os anos 80 e 90 nos deram maravilhosas distopias satíricas, como O Demolidor (Demolition Man, 1993, de Marco Brambilla) e os filmes de Paul Verhoeven, como Robocop (idem, 1987), Tropas Estelares (Starship Troopers, 1997) e Showgirls (idem, 1995) - aliás, estes dois últimos igualmente subestimados e menosprezados pelo público e crítica quando do seu lançamento.

Levar Fuga de L.A. para esse território de sátira é levar o filme para o território de They Live e Aventureiros do Bairro Proibido, e Carpenter certamente não quer voltar para o mesmo território que esses filmes. Ele propositalmente quer nos deixar focados no universo de Snake Plissken, e comentários sobre sequências e Hollywood no geral. Isso não significa que Plissken não possa funcionar numa aventura do tipo (eu certamente consigo imaginar Snake em universos semelhantes aos de Miller, Mills e Verhoeven), mas não é isso que Carpenter almeja. Mais uma vez, assim como aconteceu com Fuga de Nova York, nós queremos ver esse universo maior. O que torna a experiência frustrante, acredito, é o fato de que agora Carpenter possui os recursos para tanto - e sabe fazer - mas o tempo todo nos nega isso. É deliberado, não é acidente.

Eu também acho que algumas das cenas de ação poderiam ser mais apertadas, e apesar do fotógrafo Gary B. Kibbe ter feito maravilhas com Carpenter, não sei se ele é a pessoa certa para o trabalho, principalmente quando o comparamos a Dean Cundey. Seja como for, é também apropriado que seja Kibbe por trás da câmera, uma vez que Carpenter está o tempo todo levantando comparações propositais com o filme anterior. Cundey tem um senso de estilo mais forte, e Carpenter muitas vezes prefere um minimalismo na fotografia, que é mais o estilo de Kibbe. Mas o estilo de ação de Carpenter é deliberadamente cômico. Na verdade, é puramente pulp - Fuga de L.A., ao contrário do anterior, possui uma estrutura quase episódica - Snake conhece algum personagem, se mete em apuros e precisa escapar. Mas as suas escapadas são dignas de um seriado B, como o do Batman dos anos 60 (a sequência em que Snake surfa com Peter Fonda enquanto persegue Steve Buscemi parece saída diretamente de um episódio do célebre seriado do Homem Morcego). É difícil levar alguma parte da ação a sério, e a fotografia mais clássica e minimalista de Kibbe por vezes fazem o filme se parecer com um seriado de TV (aliás, semelhante ao que Verhoeven fez com Tropas Estelares).

A tagline do filme é Snake está de volta (Snake is Back), mas poderíamos simplesmente dizer que é John Carpenter, na figura de seu duplo, que está de volta. O filme parece datado, ainda mais quando o comparamos a filmes como Bad Boys, Dias de Trovão, A Rocha, Con Air. Nem falo dos péssimos efeitos especiais, que obviamente perdem na comparação com filmes como Independence Day, mas olhando estes filmes que citei acima hoje em dia, eles parecem (para mim, pelo menos) muito mais datados do que Fuga de L.A. Eles são o retrato daquela época do blockbuster high concept e da linguagem de videoclipe da MTV, que desde então caíram em desuso. É uma linguagem própria daquela década e, tão logo aparece um filme como Matrix (idem, 1999, das Wachowski), essa linguagem logo parece datada. Ora, basta ver um longa como A senha: Swordfish (Swordfish, 2001, de Dominic Sena) para reparar o quanto essa linguagem estilizada de clipe ficou ultrapassada. Fuga de L.A., por outro lado, ao se manter dentro da estética de Carpenter, se encaixa perfeitamente com o resto de sua obra. O tempo fez bem ao longa.

Mas esse também é o ponto: se a continuação de Fuga de Nova York tivesse sido feita com a mesma linguagem que, digamos, Bad Boys, o filme teria se saído melhor? Com Snake Plissken envolvido em tiroteios e perseguições estilizadas, repletas de explosões e set pieces dramáticos? Eu acredito que não. Na verdade, acho que o destino de Snake teria sido muito pior: ele teria, enfim, se tornado um clichê.

Um exemplo disso são as próprias HQs que foram criadas em torno do personagem. A minissérie em 4 edições John Carpenter’s Snake Plissken Chronicles (2003, publicada pela CrossGen), de William O’Neill e Tone Rodriguez, é um exemplo disso. Plissken é reduzido a um personagem genérico de HQ, uma cópia barata de um gibi de Frank Miller. Já a série seguinte, dessa vez publicada em 2014 - e correndo por 39 números - consegue ser ainda pior. John Carpenter’s Escape from New York, escrita por Christopher Sebela e com arte de Diego Barreto (e publicada pela Dynamite) possui diversos arcos, como Escape from Florida, Escape from Siberia, Escape to New York, Escape from Cleveland… mas nenhuma deixa uma impressão duradoura, e apesar de ser mais satírica e menos séria do que a série anterior, pouco faz para avançar a trama ou mesmo o personagem. Na verdade, é até pior, pois reimagina Snake Plissken e seu universo numa chave de conteúdo, a grande chaga de nosso tempo. Tudo é pasteurizado.

Mas isso é justamente o que é brilhante - sim, isso mesmo - a respeito de Fuga de L.A. - é provavelmente a única forma como Snake Plissken poderia ter sido repensado para a década de 1990. O filme na verdade é muito ousado e subversivo, justamente por se tratar de um longa blockbuster high concept que o tempo não só nega as convenções de gênero e comerciais desse tipo de filme, como as despreza. Carpenter não nos dá o espetáculo de efeitos visuais, não nos dá o herói descomplicado de blockbusters, e também não oferece uma resolução onde o Bem triunfa sobre o Mal. Mas talvez o principal ponto seja: blockbusters high concept, por conta de seus orçamentos inflados pelos custos de efeitos especiais e campanhas de marketing, precisam ser acessíveis a uma parcela gigantesca de pessoas - não só dos Estados Unidos, mas também da Europa, da América Latina, da Ásia. São filmes feitos para agradar o maior número de pessoas - e o mais rápido possível, visto que o primeiro final de semana é essencial para a saúde financeira de um blockbuster. Fuga de L.A. não é um filme acessível, não é um filme para todos (e foi assim também com o primeiro; vale lembrar que Fuga de Nova York de fato deu retorno financeiro, mas em grande parte por conta de seu orçamento baixo - para todos os efeitos, Fuga de Nova York foi um sucesso “cult”).

Kurt Russell já estava a essa altura consagrado como um ator de filmes de ação. Snake Plissken, como falei na primeira parte deste ensaio, ajudou a pavimentar o caminho para heróis de ação dos anos 80 mas, quando entramos na década de 90, esse tipo de filme já entrou em decadência. Já não é mais a época de Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, de Dolph Lundgren e Jean Claude Van Damme. Todos esses astros entram em decadência a partir de meados da década, e esse tipo de filme desaparece dos cinemas, sendo relegados ao inferno direct-to-video. Fuga de L.A. é o filme que fecha esse ciclo exatamente aonde ele começou; isto é, com Snake.

O Snake de Fuga de N.Y. não era uma máquina indestrutível de matar: ele era constantemente capturado, feito de refém e apanhava bastante. Não é o Braddock de Chuck Norris, ou mesmo o Rambo das duas continuações dos anos 80. Tampouco é um máquina indestrutível como o Exterminador de Schwarzenegger. Snake Plissken de Fuga de L.A. é também constantemente capturado e feito de refém, e ainda que ele se envolva em mais cenas de ação e mate mais pessoas, ele também perde facilmente suas armas e equipamentos para o oponente. Nesse ponto, a continuação é perfeitamente consistente com o primeiro filme.

“Esse é Snake Plissken?”

“O que você esperava?”

“Eu não sei… é só que ele é tão… retrô.Meio século 20”.

“Os bons velhos tempos”.

E é assim que Snake Plissken é apresentado ao espectador - como uma relíquia do passado. Quê passado? Ora, ele é claramente uma figura de outro tempo, arrastado para as telas de multiplex dos anos 1990. No caso, Plissken representa o fim do herói de ação dos anos 80 e 90, a tendência que ele mesmo ajudou a criar e lançar.

Isso é uma inclusive uma das formas em que o filme de Carpenter é extremamente presciente: o diretor captou perfeitamente o quanto a cultura pop, em especial o cinema hollywoodiano, ficaria dependente da nostalgia. Hoje em dia falamos não tanto de remakes mas sim de Legacy sequels. Star Wars Episódio VII: O Despertar da Força (Star Wars Episode VII: The Force Awakens, 2015, de J. J. Abrams) - assim como todos os filmes da franquia Star Wars produzidos pela Disney (que adquiriu a Lucasfilm, de George Lucas); Indiana Jones e o Chamado do Destino (Indiana Jones and the Dial of Destiny, 2023, de James Mangold); Pânico 5 (Scream 5, 2022, de Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett); O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface (Texas Chainsaw Massacre, 2022, de David Blue Garcia); Rambo: Até o Fim (Rambo: Last Blood, 2019, de Adrian Grunberg); Creed: Nascido para Lutar (Creed, 2015, de Ryan Coogler); Caça-Fantasmas: Mais Além (Ghostbusters: Afterlife, 2021, de Jason Reitman); e, claro, o próprio reboot de Halloween (idem, 2018, de David Gordon Green) se encaixam nessa categoria. Legacy sequels, ao contrário de Fuga de L.A., no entanto, geralmente possuem uma fórmula específica: apresentam um novo grupo de personagens - protagonistas e coadjuvantes - que, por serem jovens e inexperientes, não sabem lidar ou resolver determinado obstáculo/ameaça. Para isso, são auxiliados pelo protagonista dos filmes originais, que voltam nos filmes do presente como figuras guia. Pode dar certo - Caça-Fantasmas e os novos Halloween fazem isso magistralmente - mas geralmente dá errado (é o caso emblemático de Star Wars). E, quando dá errado, os filmes degeneram em meros veículos de nostalgia - aquilo que executivos de marketing chama de Brand recognition e que “críticos” nerd chamam de “easter eggs”. Não é exatamente o que Carpenter faz aqui.

O que Carpenter faz, na verdade, é trabalhar a própria ideia de sequência em primeiro lugar. Uma das coisas que fez o filme ser massacrado em sua recepção é o fato de que ele é, rigorosamente, o mesmo filme que Fuga de Nova York - é praticamente um remake, que segue não só a mesma narrativa, mas a mesma estrutura. Vale lembrar que esse filme é a única continuação que Carpenter de fato dirigiu, e as recorrências que ele coloca em Fuga de L.A. são de propósito, e estão lá para que, o tempo todo, comparemos o novo filme com o antigo. E isso inclusive faz com que as diferenças entre os dois filmes ganhem atenção. Uma delas é a própria introdução de Plissken.

No filme original, um ônibus encosta e Plissken desce, algemado. É um plano médio, câmera na altura do olhos. Já no segundo filme, há toda uma construção para isso. Carpenter se utiliza de seu orçamento e faz uma base policial muito mais elaborada, com policiais com uniformes futuristas, prisioneiros em quarentena e helicópteros sobrevoando a cena. Uma repórter apresenta Plissken para nós, inclusive comentando sobre sua fuga de Nova York mais de uma década atrás. Um blindado anfíbio adentra o pátio da base e há toda uma comitiva o esperando. Carpenter está deliberadamente brincando com a ideia de nostalgia aqui. Plissken é aguardado como esse grande ícone - claro, após o sucesso do primeiro filme e também da carreira de Russell, é de se imaginar. Carpenter enquadra Plissken em um contra-plongée heróico, com a câmera inclusive se aproximando dele em um travelling in, acompanhada de uma música Western bastante cheesy (a trilha é de Carpenter e Shirley Walker). Mas tudo é feito com um tom de piada. Não dá para levar a sério porque não é para levar a sério. Tanto que Plissken parece saído de outra época (inclusive, veste o exato mesmo figurino que foi usado no primeiro longa). E aqui já temos o tom: apesar dos dois filmes serem muito parecidos nesse ponto, há diferenças na forma como Carpenter filma as duas cenas. São em comparações assim que percebemos que o diretor almeja não só desconstruir o filme original, como satirizar o gênero como um todo.

A introdução de Snake Plissken em “Fuga de L.A.”

Carpenter trabalha a ideia de continuações em si. Hoje em dia, onde os filmes são criados para serem franquias com múltiplas continuações e spin-offs, mas nem sempre foi assim. Continuações, apesar de serem algo comum e recorrente em toda história de Hollywood, foram por muito tempo desprezadas. Isso se dá porque o pensamento era: a continuação existe para dar “mais do mesmo” ao público. Por isso a percepção comum de que as continuações eram invariavelmente piores que os filmes originais. Carpenter trabalha Fuga de L.A. nessa chave, ou seja: não querem o novo, mas sim mais do mesmo.

Só que esse mais do mesmo é um MAIS superlativo. Mais orçamento, mais efeitos especiais, mais personagens, mais ação, mais tudo. Sim, tudo aquilo que ficou na promessa de Fuga de Nova York agora pode ser realizado. Um diretor mais experiente e com uma voz mais ativa e estabelecida, trabalhando com uma marca e um astro mais reconhecidos. Inclusive, o pôster de Fuga de L.A. trabalha o star power de Kurt Russell, ao passo que o pôster de Fuga de Nova York enfatizava Nova York (a cabeça da Estátua da Liberdade) em detrimento de Snake Plissken/Kurt Russell.

E isso é confirmado também pelo aspecto high concept do filme, que contou não só com uma extensa campanha de marketing como também contou com uma trilha sonora licenciada que é o retrato do heavy metal e do trash metal que dominava a programação da MTV: Stabbing Westward, TOOL, White Zombie, Ministry. O trailer do filme enfatizava a figura de Snake e as cenas de ação explosivas ao som dessa trilha sonora, prometendo um filme de ação como os de Michael Bay ou Dominic Sena. E, no entanto, o filme não é nada disso. Na verdade, é algo semelhante ao que aconteceu com Blade Runner (idem, 1982, de Ridley Scott): o trailer vendia um filme como se fosse um Dirty Harry futurista quando, na prática, era um mood piece meditativo. Algo semelhante aconteceu no filme original de Carpenter, mas é diferente com Fuga de L.A. - o filme de fato possui muito mais sequências de ação, de tiroteios, explosões e perseguições, mas Carpenter filma essas sequências como se fosse saídas de um seriado camp de super-herói. Nada é levado a sério. Três sequências se destacam nesse quesito.

No filme original, após ser capturado, Plissken era forçado em uma luta de gladiador até a morte. A sequência em si era tratada como seriedade, uma luta mortal (ainda que a coreografia em si fosse um tanto, digamos, rudimentar). Aqui algo semelhante ocorre. Cuervo Jones guia Snake Plissken pelo Hollywood Bowl, que foi convertido em uma gigantesca arena de gladiador. Plissken passa por gaiolas onde pessoas lutam até a morte em combates sangrentos - semelhante ao primeiro filme - mas Snake, no entanto, é levado até uma quadra de basquete. O desafio é fazer 10 cestas num curtíssimo período de tempo, testando as habilidades físicas de Snake. Cuervo lembra a todos que ninguém nunca saiu vivo. Snake, obviamente, sobrevive. Um jogo de basquete não é a mesma coisa que uma luta sangrenta com porretes e escudos. É tudo não só mais ridículo mas, sim, camp. Eu esperaria ver o Batman de Adam West se safando de uma arapuca dessas.

Essa sequência é importante para mostrar que Utopia percebe que Cuervo Jones, longe de ser um líder revolucionário romântico e idealista, é um tirano assassino que se entretém com esportes sangrentos e cruéis, onde opositores políticos são executados brutalmente.

Snake vence a partida e se encontra com Isaac Hayes (que interpretou o Duque de Nova York no primeiro filme).

Cuervo é um mal perdedor, e trapaceia ao tentar matar Snake, mesmo após ele ter vencido a partida.

Seguindo esse mesmo tom, há a infame sequência de surfe. Plissken precisa surfar uma onda gigantesca, e é auxiliado por Pipeline (Peter Fonda). Fonda no fundo interpreta a si mesmo, brincando com sua figura, que ficou marcada em papéis de contracultura ao longo dos anos 1960. Snake usa o surfe para perseguir Maps to the Star Eddie (Steve Buscemi), que tenta fugir em seu Cadillac vermelho vintage (ele mesmo equipado com armas secretas, como um dardo com sonífero - um gadget que seria apropriado no Batmóvel). A cena toda, feita num chroma key capenga, é embalada em surf music. É, mais uma vez, camp.

E, por fim, temos a terceira sequência de ação: Plissken e Hershe Las Palmas/Carjack (Pam Grier) atacam o exército de Cuervo Jones se usando de asa deltas. Hershe, assim como Brain (Harry Dean Stanton) no primeiro filme é uma antiga comparsa de Plissken. Hershe é uma mulher transgênero, e Plissken a conheceu quando ela ainda era um homem - Carjack, no caso. O diálogo dos dois dá a entender que Carjack/Hershe era o piloto de fuga em um assalta a banco que Plissken e seu bando fizeram em Cleveland, e não fosse a traição de Carjack/Hershe, ele não teria sido preso em primeiro lugar - e enviado para Los Angeles. Como Hershe possui uma profunda rivalidade com Cuervo Jones, ela se alia a Plissken para que ambos possam não só eliminar o protótipo de revolucionário como também escapar da ilha. O elemento surreal e satírico dessa sequência de ação é reforçado não só pelo fato de que Snake e Hershe decolam do famoso “Hollywood Sign” (que está em chamas), como atacam a base de Cuervo que é em um parque de diversões (no filme, Happy Kingdom, mas é claramente o parque Magic Kingdom, da Disneylândia).

O que Carpenter faz, portanto, não é só colocar Snake Plissken como um herói de ação deslocado pelo tempo. Ele está deslocado no próprio gênero que ajudou a formar. Em 1996, esse gênero virou uma paródia cansada do que era antes: efeitos especiais capengas, sequências bombásticas e inconsequentes, reproduzidos por uma indústria esgotada de ideias. Plissken nunca vira ele mesmo um saco de pancadas cômico - ele permanece igual. Plissken, como Carpenter, é um outlaw - um fora da lei. É alguém que não se encaixa, o eterno outsider. Plissken era um fora da lei no governo do presidente de Fuga de Nova York e permanece sendo um fora da lei no governo do presidente de Fuga de L.A. Mas, para além disso, ele também é um fora da lei em um gênero e uma indústria que não tem mais espaço para ele. E por isso que seria inviável imaginar Snake Plissken como um herói de ação dentro das convenções do gênero em 1996. Assim como Carpenter é, também, um fora da lei. Fora da lei dos estúdios, eternamente um iconoclasta que trabalhou nas margens do mainstream hollywoodiano. Ele simplesmente não pertence à mesma geração que Michael Bay. Por isso que Fuga de L.A. é interssante, porque é um blockbuster feito de forma quase artesanal. Não só Carpenter teve liberdade criativa, como também produziu o filme (junto a Debra Hill, sua companheira do cinema independente) e o roteirizou, junto a Kurt Russell (é o único crédito de roteirista que Russell possui em toda sua carreira).

Vale lembrar que o cinema de ação em si nasce não só com as fitas baratas de Western - e vale lembrar que um dos primeiros faroestes é o seriado As Aventuras de Elaine (The Perils of Pauline, 1914, de Louis Gasnier) - seriado inclusive que foi responsável por criar o conceito narrativo de cliffhanger, onde ao final de cada episódio a heroína se encontrava presa em uma arapuca, prestes a morrer, só para se safar milagrosamente no começo do episódio seguinte (As Aventuras de Elaine é famosa pela cena da heroína amarrada aos trilhos de trem), como também é um formato que foi popularizado nos anos 30 e 40 com os movie serials de matinê do Batman, do Superman, de Flash Gordon, do Sombra e do Aranha - personagens de histórias em quadrinhos e romances pulp, portanto. Carpemter adota essa linguagem em Fuga de L.A., dando o tom satírico e camp do longa, ao mesmo tempo que sobrepõe essa sensibilidade a uma estética de cinema de ação dos anos 80 e 90. Não é à toa que seja um filme que frustrou tanta gente, e até hoje aliena o público. Fuga de L.A. é um filme fragmentário, multifacetado, onde nenhuma das faces oferece um todo completo.

Nesse ponto, é um filme ainda mais transgressor e iconoclasta que Aventureiros do Bairro Proibido e They Live. Na verdade, olhando no conjunto da obra de Carpenter dos anos 1990, Fuga de L.A. dá o tom de seus filmes dessa década. À beira da loucura (In the Mouth of Madness, 1994) é um horror lovecraftniano metalinguístico, um filme que esgarça, literalmente, as fronteiras que separam a realidade da ficção, e como a ficção (no caso, a de horror), pode influenciar a realidade. É em igual medida um filme de horror psicológico tenso e uma comédia satírica. É possível ver o filme dessas duas maneiras (e ele termina como uma grande piada); Cidade dos amaldiçoados (Village of the Damned, 1995) parece revisitar o mesmo território que A Bruma Assassina (The Fog, 1980), ao tratar de uma maldição que acomete uma pequena cidade norte-americana. Ocorre que Cidade dos Amaldiçoados é um filme brutal e niilista, onde as crianças são corrompidas e mortas em um final explosivo, onde nada se resolve de fato - não há final feliz à vista; Vampiros (John Carpenter’s Vampires, 1998) prossegue com a obsessão de Carpenter de retrabalhar continuamente os faroestes de Howard Hawks misturando-os com outros gêneros - no caso, o horror gótico (sendo um dos raros expoentes do gênero Weird Western). O filme acompanha um grupo de exterminadores de vampiros, que viajam o mundo se livrando de “infestações”. Sendo um grupo secreto sancionado pelo Vaticano, Carpenter parece estar brincando com a mesma ideia que anima o seriado Arquivo X e o filme M.I.B - Homens de Preto (M.I.B. - Men in Black, 1998, de Barry Sonenfeld). A diferença é que Carpenter trabalha horror, tortura e sadismo sexual pelo viés do protagonista, um caubói cínico e canalha, Jack Crow (James Woods, outro ator “não-conformista” de Hollywood). Crow é do mesmo molde que Snake Plissken, um canalha pragmático que vai fazer o que é necessário para resolver o problema. Nenhum desses filmes, assim como Fuga de L.A., foi exatamente bem-sucedido e bem recebido pelos fãs e crítica, mas há um tom em comum aqui. Carpenter parece estar cada vez mais cínico e pessimista com o cinema hollywoodiano em si, e seus filmes dos anos 90 parecem revisitar o mesmo território que ele percorreu em sua filmografia dos anos 80, mas reinterpretando seus sucessos passados em uma nova chave (não é à toa que ele tenha feito sua única continuação nesta década, em um filme que é praticamente um remake do original dos anos 80). Uma chave que, como disse, é pessimista. É um pessimismo cínico que muitas vezes aparece sob a forma de sátira escrachada e camp, e por isso que Fuga de L.A. ocupa um papel central nesta década da carreira do diretor.

Mas sobre o que exatamente é Fuga de L.A.? Como filme de ação, Carpenter parece querer retornar às origens do gênero. Essa é uma pergunta que é muito mais pertinente de ser feita neste filme do que no primeiro pois, não obstante os dois filmes sejam muito parecidos (a ponto de que podemos dizer que Fuga de L.A. é um remake de Fuga de Nova York), o fato é que Carpenter (e Russell) são muito mais explícitos com o que tem a dizer desta vez. E isso fica muito claro no final do filme.

IV.

Eu falei anteriormente que Fuga de L.A. é um filme iconoclasta e subversivo. Falei também que ele é um filme multifacetado - são diversas partes que não estão só ligadas, mas colidindo entre si. É uma continuação blockbuster; filme de ação e Neo-Western; com elementos de horror e ficção-científica distópico; é também uma sátira camp. Sendo Snake Plissken o duplo mais completo de John Carpenter, podemos compreender que sua aventura é nada mais nada menos que uma jornada pela mente do diretor. Uma explosão alucinante de criatividade, de um diretor que é ele mesmo um iconoclasta e um artista versátil que consegue transitar facilmente por inúmeros gêneros. Mas é também uma voz única que tem algo a dizer sobre o mundo e a sociedade. Por isso que é importante entender sobre o que Fuga de L.A. é, o que o filme está dizendo para a gente.

Fuga de L.A., ao ser muito parecido com o primeiro filme, nos força a compará-lo o tempo todo ao primeiro filme, e as diferenças - por vezes, sutis - entre os dois é que revelam o que Carpenter pretende dizer de fato. E a primeira coisa que temos que ver é a diferença de tom. Apesar de possuir toques satíricos aqui e ali, a primeira aventura de Snake Plissken é um filme sombrio, lento. Inspirado pelo escândalo de Watergate e do fracasso da Guerra do Vietnã, Fuga de Nova York é uma narrativa que incorpora o desespero, a paranóia e a sensação de que os Estados Unidos estavam caminhando inexoravelmente rumo ao abismo. Mas e Fuga de L.A.? Em 1996, o mundo já não estava mais na Guerra Fria, e os Estados Unidos emergiram não só como vitoriosos, mas com um modelo político e econômico de democracia liberal, capitalismo e globalização (que geraram a “americanização” do mundo) que serviram de exemplo para o resto do mundo. São os anos do auge do Consenso de Washington, e o grande escândalo político do período foi um certo boquete que rolou na Casa Branca de Bill Clinton.

Existe um paralelo grande entre o universo distópico criado por Carpenter e aqueles criados por Frank Miller, em especial em Martha Washington no Século XXI e nas duas graphic novels que compreendem O Cavaleiro das Trevas (The Dark Knight Returns, 1986). Eu na verdade acho que existem nítidos paralelos, e podemos inclusive dizer que Fuga de Nova York está para o primeiro O Cavaleiro das Trevas assim como Fuga de L.A. está para DK2 (ou The Dark Knight Strikes Again, de 2001). Eu inclusive acho que o segundo volume da saga de Miller foi injustamente recepcionado por leitores e crítica, e é um quadrinho que deveria ser lido com mais cuidado e atenção. A crítica que Miller faz aos Estados Unidos do século XXI é muito parecida com a de Carpenter, inclusive ao optar por retratar esse universo distópico de uma maneira iconoclasta, rejeitando todas as expectativas que fãs poderiam ter. DK2 não é só uma HQ de super-herói que se passa em um futuro distópico; Miller questiona a própria necessidade de se existir uma continuação em primeiro lugar, minando por dentro os preceitos do que se constitui uma continuação; por fim, trata também de empregar uma linguagem deliberadamente opaca, repleta de efeitos digitais que chamam o tempo todo a atenção para si. Há muito apuro artístico no que Miller faz nesta HQ, mas a sua recepção foi semelhante à do filme de Carpenter: do mesmo jeito que disseram que Miller não sabia mais desenhar, disseram que Carpenter perdeu a mão, e não tinha mais o mesmo talento que outrora exibiu em seus filmes dos anos 80.

Mas boa parte da semelhança entre os dois se dá porque Carpenter - e Miller - abraça o elemento incremente pulp que existe no cerne de Fuga de L.A. (e que já estava presente no primeiro longa). Snake Plissken poderia facilmente ser um personagem como O Sombra, ou Doc Savage, estampando a capa de algum pulp publicado durante a Grande Depressão. Na verdade, o mais apropriado seria compará-lo ao Aranha, (The Spider), personagem criado por Norvell Page nos anos 30.

Os pulps fizeram sucesso por terem sido uma literatura fácil e escapista em tempos sombrios da sociedade americana. Recessão econômica e desemprego, ressacas da crise financeira de 1929; crise climática que destruiu propriedades rurais por boa parte do Meio Oeste do país (a Dust Bowl), e ascensão de criminalidade, com a expansão da Cosa Nostra e da Chicago Outfit, liderada por Al Capone e Frank Nitti. Vingadores urbanos como o Sombra e o Aranha combatiam, sozinhos, as ameaças e injustiças que assolavam a sociedade. O Aranha em especial é interessante. Ao contrário do Sombra, ele não tinha poderes especiais. Alter ego do milionário playboy Richard Wentworth, as histórias do Aranha se destacavam pela violência extrema e ação frenética. Usando uma capa preta e uma máscara que era nada menos que um rosto monstruoso, e empunhando duas pistolas .45, Wentworth atuava numa Nova York que só existia na mente de Norvell Page, que escreveu quase 90 romances com o personagem. As histórias vão gradualmente ficando cada vez mais insanas, com gângsters se aliando a cientistas malucos, que criam robôs assassinos, planejam ataques químicos e causam toda sorte de destruição. É comum que em um típico romance do Aranha não só prédios de Manhattan sejam destruídos, mas que milhares de pessoas morram (fatos esses que seriam absurdos não fosse pelos atentados de 11 de setembro de 2001).

No entanto, ao final de 1938, Norvell Page e o editor Harry Steeger, dois progressistas ligados a organizações trabalhistas, decidiram fazer algo diferente com o personagem: publicaram uma trilogia que ficou conhecida como The Black Police Trilogy ou, então, The Spider vs The Empire State. É importante citar essa trilogia de romances porque os dois filmes de Carpenter, Nova York e L.A., compartilham do mesmo imaginário.

A Trilogia da Polícia Negra conta a história de como Nova York caiu nas garras de um governo fascista e totalitário. O Partido da Justiça ascende ao poder, e logo começa a impor leis draconianas no Estado de Nova York, que são impostas à população por uma polícia militarizada que trajam uniformes e armaduras negras. Impostos abusivos, perseguição a oponentes políticos e “indesejáveis”, show trials e execuções públicas de opositores ao regime logo assolam Manhattan, e cabe a Wentworth/Aranha enfrentar essa cabal de criminosos e políticos corruptos sozinhos. Se antes o Aranha operava nas sombras, na Trilogia ele se vai de vingador e justiceiro a freedom fighter e herói folk. Como é típico de Westerns (e de outros heróis pulp), Wentworth sempre foi um fora da lei, perseguido pelo Comissário Kirkpatrick por conta de seus métodos violentos. Na Trilogia, no entanto, Kirkpatrick precisa firmar uma trégua com o Aranha para que ele possa derrotar o Partido da Justiça.

A graphic novel “Masks” (2013), de Chris Roberson, Alex Ross e Dennis Calero adapta os romances de Norvell Page, mas traz outros personagens pulp, como o Sombra, Besouro Verde, Zorro e outros para a trama.

A trama é repleta de reviravoltas e escapadas pouco críveis, e mesmo a trama esgarça a credulidade. Jamais que o governo federal norte-americano permitiria que um dos estados mais importantes do país fosse tomado por uma organização criminosa como o Partido da Justiça. Mas, ao mesmo tempo, Norvell Page cria uma narrativa que é menos interessada com sequências lógicas do que em criar um pesadelo que se transcorre por quase 400 páginas de puro ritmo febril e delirante. Pois o Partido da Justiça é um amálgama de uma série de movimentos fascitóides e totalitários que ocorriam nos Estados Unidos do período.

Ilustrações de John Fleming Gould e John Newton Howitt para os romances de Norvell Page.

A crise econômica e social que assolavam o país no período reduziram consideravelmente a crença que os americanos tinham em seu próprio sistema de governo. Soluções autocráticas e ditatoriais estavam em voga em todo o Ocidente, e Benito Mussolini era um homem admirado no país - o Duce inclusive assinava uma coluna dominical nos jornais de maior circulação do magnata William Randolph Hearst. O próprio Hearst ajudou a produzir um filme que conclamava que os Estados Unidos a abraçarem um presidente forte e tirânico. O despertar de uma nação (Gabriel Over the White House, 1933, de Gregory La Cava) conta a história de um presidente medíocre e corrupto, Judson Hammond (Walter Huston) que quase morre em um acidente de carro. Na verdade, ele é salvo pelo Arcanjo Gabriel, que o poupa da morte ao incumbir uma missão divina a Judson: salvar os Estados Unidos. No filme, o país está à beira de um colapso, e milhares de desempregados cercaram a Casa Branca. Após a sua revelação, Judson rapidamente assume uma nova personalidade, e se tornar um presidente carismático, paternalista, duro e, sim, fascista. Judson fecha o Congresso e demite boa parte do seu gabinete - segundo ele, “se for para ser um ditador, então serei um ditador que cumpre aquilo que [Thomas] Jefferson sempre sonhou: um homem que lutará pelo Bem em nome do maior número de pessoas”. Judson revoga a Proibição, assina um plano de auxílio a agricultores na monta de 55 milhões de dólares, cria uma nova força policial federal para combater o crime e, por fim, pouco antes de morrer, assina a “Aliança de Washington” (Washington Covenant). Em seu leito de morte, iluminado por uma luz divina, podemos vislumbrar o semblante de Abraham Lincoln projetado sobre o seu próprio rosto.

Judson Hammond (Walter Huston) em “O despertar de uma nação”.

O despertar de uma nação pode ser nada mais que uma fantasia política cafona, mas o filme foi um sucesso de bilheteria e de crítica quando do seu lançamento. Era um projeto especial de Hearst, que reescreveu o roteiro e supervisionou a produção. Parte da existência do filme se dá pelo fato de que Hearst queria convencer o presidente Franklin Delano Roosevelt a se tornar um líder semelhante a Mussolini - tanto que a película foi exibida na Casa Branca (e Roosevelt adorou o filme, se sentindo lisonjeado de ser comparado a Judson Hammond).

Mas não era só no cinema e na cultura de massa que a ideia de um Estados Unidos ditatorial se manifestava. Uma série de organizações civis de inspiração fascista pipocaram no país - The Christian Front, The Citizen’s Protective League, American Patriots, Inc., The German-American Bund (de inspiração nazista) e maior de todas, a National Union for Social Justice, comandada pelo demagogo Padre Coughlin, famoso por seus discursos inflamados no rádio. Todas carregavam mensagens semelhantes: a de que os trabalhadores e desprovidos dos Estados Unidos eram, na verdade, vítimas de uma cabal sombria comandada por banqueiros e/ou judeus e/ou bolcheviques e/ou gângsters e/ou… bom, deu para entender. A conclusão é que somente um líder autoritário poderia salvar o homem comum americano.

Obviamente que setores da cultura americana reagiram isso. Orson Welles é talvez o nome mais famoso desse movimento de oposição, mas podemos também colocar Upton Sinclair e o Sinclair Lewis, sendo que este último escreveu o romance Não vai acontecer aqui (1936), que retrata justamente um Estados Unidos tomado por uma tirania fascista (e que chega ao poder pelo voto democrático). A Trilogia da Polícia Negra é basicamente o romance de Lewis re-imaginado como uma aventura pulp, e bebe desse mesmo contexto e imaginário.

Esse retrato específico dos Estados Unidos sucumbindo a uma ditadura fascista é recorrente na cultura pop americana. Romances como O homem do castelo alto (1962), de Philip K. Dick e O complô contra a América (2004), de Philip Roth são histórias alternativas que retratam um Estados Unidos comandados por poderes alinhados ao Eixo; já os gibis de Frank Miller e Pat Mills, por exemplo, postulam ditaduras futuristas onde os Estados Unidos são comandados por ditaduras fascitóides. Tal como a Trilogia de Norvell Page, os gibis de Miller e Mills operam em um nível mais surreal e onírico. Fazem sua crítica punk e anti-Establishment a partir de notícias reais (principalmente a ascensão do politicamente correto nos anos 90), mas deixam o contexto vago e ambíguo o suficiente para que tais histórias não envelheçam rapidamente pela passagem do tempo. Sem dúvida Fuga de Nova York entra nesse mesmo contexto. No entanto, como disse no meu ensaio anterior, o longa de 1981 é um mood piece, um filme lento e quase meditativo, que canalizava a raiva de Carpenter com o governo que perdeu a Guerra do Vietnã e se corrompeu em Watergate. Fuga de L.A., no entanto, é sim um filme delirante, veloz e construído sobre sequências de ação improváveis e absurdas como as que vemos nas graphic novels de Frank Miller e Pat Mills, e também nos pulps de Norvell Page e nos movie serials de matinê que ele inspirou. O próprio Snake Plissken se torna mais heróico e mais humanizado no filme, muito mais do que na sua primeira aparição (e se veste também como um autêntico herói pulp, com seu traje escuro e sobretudo de couro).

“Marshall Law”, de Pat Mills e Kevin O’Neill.

O curioso é que os relativamente “tranquilos” anos 1990 produziram três distopias satíricas, que já mencionei anteriormente: O Demolidor, Tropas Estelares e Fuga de L.A. Os três filmes parecem se preocupar com um Estados Unidos que se aproveitam de crises externas para fazerem uma virada autoritária direcionada internamente.

O Demolidor se passa em um futuro onde a população faz um pacto fáustico com um governo totalitário em troca de segurança. O resultado é uma sociedade planificada culturalmente e imaginativamente por um politicamente correto doentio e insano que, por sua vez, gera uma sociedade infantilizada e incapaz de lidar com conflitos e, principalmente, com o Mal. Por isso, dependem de um herói politicamente incorreto e violento (Sylvester Stallone) que, assim como Snake Plissken, pertence ao século passado. Tropas Estelares imagina os Estados Unidos como sendo líder de um governo galáctico. Nitidamente nazista, as tropas estelares travam uma guerra (possivelmente injusta e criminosa) contra um inimigo insectóide que é, todo momento, retratado como o Mal. O resultado é uma indústria de guerra que sacrifica milhares de homens e mulheres em uma sucessão interminável de batalhas sangrentas.

E Fuga de L.A. imagina um Estados Unidos que, justamente por ter emergido como vitorioso da Guerra Fria (a guerra é mencionada no primeiro filme), se vê cercado por aqueles países que foram “deixados de fora” da prosperidade da globalização, isso é, a América Latina. O presidente do filme parece ser uma amálgama do Padre Coughlin com o governador Huey Long.

São três filmes distópicos que compartilham de um mesmo imaginário que fazem suas críticas de uma forma ácida e satírica. Bebem de uma fonte rica, um imaginário que se sedimentou nos Estados Unidos desde os conturbados anos 30, mas curiosamente foram lançados em uma década mais otimista e próspera. São filmes que captam um mal-estar que ficou submerso ao longo dos anos 1990, e que foi ganhar força em filmes como Dia de fúria (Falling Down, 1993, de Joel Schumacher), Clube da luta (Fight Club, 1999, de David Fincher), Como enlouquecer o seu chefe (Office Space, 1999, de Mike Judge), O suspeito da Rua Arlington (Arlington Road, 1999, de Mark Pellington), e Psicopata americano (American Psycho, 2000, de Mary Harrington). Arrisco que são filmes que mostram que os Estados Unidos podem colapsar moralmente por terem se inebriado de seu próprio sucesso, despertando demônios que há muito estavam adormecidos.

Fuga de L.A. se distingue desses outros filmes não só pela presença marcante de Snake Plissken, mas também por retratar o outro lado - aquele liderado por Cuervo Jones - como sendo uma grande piada. Cuervo nada mais que é um projeto de tirano, corrupto e pusilânime. Ele almeja o poder para refazer o mundo à sua própria imagem - exatamente como o presidente fez. E é isso que faz com que Utopia o abandone - a filha do presidente dos Estados Unidos, e amante de Cuervo, percebeu que este não passa de um gângster assassino. E isso que é interessante: o confronto entre Utopia e Snake, no esgoto de Los Angeles, faz com que Snake não cumpra parte de sua missão, isto é, executá-la. Ali, ele reconhece que Utopia chegou a conclusão que ele mesmo chegou: “quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem iguais” (o mesmo conceito poderia ser aplicado ao próprio filme Fuga de L.A., em especial em relação ao seu predecessor). Ou seja, ela vai se tornar uma pessoa cínica como Snake, e é assim que Carpenter constrói toda a dinâmica de elenco do filme, a partir de espelhamentos construídos sobre o cinismo.

É comum que cinismo leve a uma forma de indiferença diabólica. O sistema é inerentemente corrupto, irremediável. Não basta ser anti-sistema ou de oposição: o objetivo é a destruição completa do mesmo. O cinismo invariavelmente termina com uma corrupção de caráter, por criar ressentimento que deságua em ódio. É aqui que Carpenter trabalha brilhantemente essa triangulação de personagens: Snake é espelhado tanto no presidente quanto em Cuervo Jones. Tanto que a escolha moral de Snake é, justamente, quem ele destruirá com o pulso eletromagnético. O que diferencia Snake dos dois vilões do filme é o fato de que ambos são assassinos tirânicos, guiados pelo ressentimento e pelo cinismo, onde tudo o que importa é o poder em si - são o Mal, portanto.

Mas é aí que Snake parece operar uma mudança de uma última hora: ele faz uma escolha que não é a do cinismo do presidente ou de Cuervo. Ele opta por, literalmente, atacar todo o planeta Terra. Isso não é dar um passo adiante mas sim um passo atrás - o próprio Malloy diz que se Snake apertar o botão, a humanidade vai regredir em 500 anos. “Ótimo”, diz Snake.

A escolha de Snake por, literalmente, “desligar” o planeta Terra é uma espécie de Retorno a Nova York. Pois a metrópole no primeiro filme, transformada em prisão, não tem energia elétrica, sendo imersa nas sombras. As gangues precisam se virar com armas brancas, como bestas, flechas, porretes e maças - armas medievais, portanto. Os veículos funcionam pois Brain/Harold (Harry Dean Stanton) consegue, de maneira rudimentar, criar combustível. Mas a metrópole em si - que representa o pico da civilização americana, e o pico da modernidade liberal e progressista, foi revertida a um estado de Natureza por um governo autoritário e cínico. O que Snake faz ao final de Fuga de L.A. é transformar o mundo inteiro em uma grande Nova York.

Ao contrário do primeiro filme, no entanto, Fuga de L.A. é inteiramente construído sobre a mentira. Snake não é infectado de verdade - o vírus Plutoxin simula uma gripe forte, e nada mais; Maps to the Stars Eddie constantemente trai Snake e Cuervo em benefício próprio - ele representa a lei da selva da Los Angeles pós-apocalíptica; Hershe/Carjack pode mudar de sexo, mas continua sendo uma criminosa que busca vantagens para si; Cuervo pode posar de líder humanitário e revolucionário, mas não passa de um tirano assassino e sua revolução é uma grande piada, pois a sua base é num parque de diversões (Carpenter sugere que a Revolução em si não passa de uma fantasia infantil, de desenho animado); já o presidente, por toda sua postura moral, não passa de um covarde que executaria a própria filha em nome do poder. E, por fim, a principal tecnologia do filme, e a que permite boa parte das traições, é um sistema de projeção holográfico. Um efeito especial que pouco mais é que um truque de ilusionista (e o ilusionista é o antecessor do diretor de cinema - Georges Meliès que o diga). Ou seja: todo mundo é cobra em Fuga de L.A. - a começar pelo próprio Snake.

A lógica da mentira e da falsidade permeiam o filme. Quando o cirurgião de Beverly Hills inspeciona suas vítimas, ele fica em choque ao constatar que os seios de Talisma são reais.

“Bangkok rules”: Snake Plissken engana seus oponentes em duelo, trapaceando nas regras.

Mas essa é a aparente contradição do filme: Snake traiu alguém de fato? Ele é o único personagem que permanece fiel ao seus valores. Ele não trai ninguém - na verdade, a sua própria natureza é ser uma serpente (ele inclusive tem uma tatuada no abdômen). Ao final, após desligar o planeta, Snake joga fora a câmera do sistema holográfico e puxa um cigarro da marca “American Spirit” (Espírito Americano - focada em detalhe por Carpenter). Snake traga, relaxado, e brinca com a chama do fósforo. É quando ele nota nós, a platéia, e olha diretamente para a câmera. Ele assopra o fósforo, a tela fica escura. Snake diz: “Bem-vindos à raça humana”. Sobre créditos, as luzes do cinema se acendem, e nós nos vemos rodeados por seres humanos, que se preparam para sair da sala de cinema.

Fuga de L.A. não é um filme perfeito. Ele tem diversos problemas - a crítica da época acertou em apontar os efeitos especiais ruins. Mas ela foi míope para diversas outras coisas. A semelhança entre este filme e o anterior não é um erro - é proposital, por exemplo. E o filme é muito mais subversivo que sua superfície aparenta ser. É um longa que precisa ser compreendido tanto no contexto em que foi lançado quanto em relação aos outros filmes que compõem a filmografia de John Carpenter.

Eu considero Fuga de L.A. um filme frustrante pelos mesmos motivos que considero o primeiro frustrante. Há tantas possibilidades a serem contadas aqui, em especial em termos de cenas de ação, sátira, ficção-científica e com o próprio Snake que qualquer caminho que Carpenter tomasse invariavelmente levaria a alguma forma de frustração. Talvez este seja ainda mais frustrante porque Carpenter tinha o orçamento para colocar a visão dele em curso, sem ter de se comprometer com adaptações e soluções mais práticas e baratas. Mas Snake Plissken e seu universo continuam sendo altamente instigantes, tanto que eles continuam de diversas formas. Seja com Solid Snake e a franquia Metal Gear Solid, seja com a franquia The Purge (Uma noite de crime, no Brasil), ou até mesmo com filmes homenagem como é o caso de Juízo Final (Doomsday, 2008, de Neill Marshall). Sendo assim, o que nos resta é a própria criatividade e a visão de Carpenter, que é o que tentei traçar aqui. Eu também tive que fazer minhas pazes com Fuga de L.A. ao longo dos anos - e o caminho para isso foi aceitar o fato de que não sou eu quem está dirigindo o filme.

Eu diria, inclusive, que em diversos pontos o longa de 1996 é superior ao de 1981. Os personagens coadjuvantes são mais bem desenvolvidos, e a sátira em geral é mais bem pensada e complexa. Não acho que seja o caso de apontar um filme como melhor do que outro: os dois param em pé por seus próprios méritos. Na verdade, o próprio Carpenter, ao fazer dois filmes muito parecidos nos convida não só a comparar ambos mas, também para interpretarmos os filmes como produtos de suas respectivas épocas. Nesse sentido, não é simplesmente que Fuga de Nova York e Fuga de L.A. sejam espelhados - eles, na verdade, espelham a sua época.

Ao contrário de outros filmes distópicos do mesmo período, que são mais específicos nas críticas em relação à sociedade americana, a visão de Carpenter é mais difusa. E, como apontei, Carpenter sabe ser específico quando quer: é o caso de They Live e do próprio Fuga de Nova York. Fuga de L.A. diz mais respeito ao próprio Carpenter/Plissken, e como ele se via na Hollywood daquele período: deslocado, um diretor do passado tendo de sobreviver em meio a uma indústria radicalmente diferente da que ele conhecia. Mas é isso mesmo? Ou será que é como Snake diz: “Quanto mais as coisas mudam, mais iguais elas ficam?”