A última vez que escrevi uma coluna “Em defesa de…” foi no ano passado, a respeito de Predador 2: A caçada continua (Predator 2, 1990, de Stephen Hopkins). Como relembrei naquele ensaio, o longa de Stephen Hopkins passou anos sendo desprezado e ridicularizado, além de ter sido um retumbante fracasso comercial quando do seu lançamento. De lá para cá, no entanto, pudemos constatar uma reavaliação do longa - tímida, é verdade, mas ainda assim, uma reavaliação. Eu mesmo recebi uma série de comentários de leitores que também diziam ser admiradores do filme (alguns gostam até mais da continuação), e outros que, inspirados pela leitura da coluna, re-assistiram o longa e passaram a apreciá-lo. Hoje em dia, portanto, me parece ser ponto pacífico que Predador 2 esteja gradualmente recuperando um espaço que nunca deveria ter perdido em primeiro lugar. O que quero dizer com isso é que, do ponto de vista da coluna em si, defender Predador 2 não é exatamente um grande risco. Mas defender Fuga de L.A. (ou Fuga de Los Angeles [Escape from L.A., 1996, de John Carpenter) já é algo muito mais complicado.

Lançado em 1996, pouco depois do igualmente apocalíptico Independance Day (idem, de Roland Emmerich), e com orçamento semelhante, o longa de John Carpenter - uma continuação do clássico cult Fuga de Nova York (Escape from New York, 1981) - foi um retumbante fracasso quando seu lançamento. Com orçamento de aproximadamente 50 milhões de dólares (para efeito de comparação, Jurassic Park [idem, 1993, de Steven Spielberg] custou 65 milhões), Fuga de L.A. só conseguiu render 25 milhões nas bilheterias, e as críticas massacraram o filme. A única avaliação positiva do filme veio de Roger Ebert (para quem não sabe, Ebert era o mais popular e famoso dos críticos de cinema dos Estados Unidos), que parece ter captado perfeitamente as intenções de Carpenter, além de ter percebido o quão subversivo e único o filme era (e é). De resto, no entanto, o filme sempre teve uma péssima reputação, e dificilmente passa por reavaliações (existem algumas, aqui e ali, mas que são um tanto tímidas e retraídas).

Curiosamente, John Carpenter não renega o filme que fez; pelo contrário, continua sendo um dos seus favoritos. Um notório iconoclasta cujo maior traço de personalidade é justamente a sua aversão a autoritarismos, com um temperamento idiossincrático que parece ativamente buscar conflito com aqueles que o desafiam, Carpenter nunca se deu muito bem com o sistema de estúdio hollywoodiano, e sempre conservou seu estilo único, independente. A partir dos anos 90, no entanto, sua carreira entrou em nítida decadência, com uma sucessão de fracassos comerciais e de crítica, e mesmo os seus fãs e admiradores tem dificuldade em defender essa fase de sua carreira, e Fuga de L.A. é muitas vezes apontado como sendo o ponto mais baixo da longa carreira do diretor. Por ser a única continuação que Carpenter fez, e justamente por ser a continuação de um filme que praticamente inaugura a sua filmografia dos anos 1980 (sem dúvida o seu ponto alto), Fuga de L.A. é massacrado continuamente. Como o leitor deve perceber, eu discordo - e discordo radicalmente. Primeiro, Fuga de L.A. é um grande filme - um dos mais subversivos e ousados de Carpenter; segundo, a sua filmografia dos anos 90 é igualmente subversiva e ousada, ainda mais iconoclasta que a dos anos 80, e uma que só pode ser compreendida se, em primeiro lugar, compreendermos o que de fato é Fuga de L.A. (gostei dessa circularidade).

O fato é que Carpenter se usou do orçamento e do marketing de um típico blockbuster dos anos 1990 em um filme profundamente subversivo, pessoal e único. Apesar do seus 50 milhões de dólares, Fuga de L.A. é um filme que parece projetado exclusivamente para frustrar o espectador - e divertir aqueles de fato estão na mesma sintonia que ele. Além disso, o fato de ser um filme que é, para todos os efeitos, um remake de Fuga de Nova York, convida o tempo todo comparações. Fuga de L.A. é basicamente o mesmo filme - ou, ao menos, superficialmente o é.

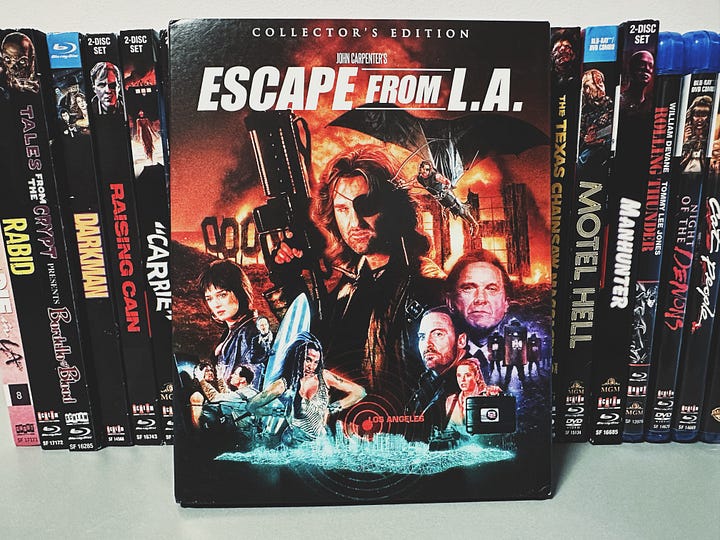

A distribuidora Shout! Factory, especializada em filmes de horror, fantasia, ação e ficção-científica dos anos 80 e 90, buscar justamente relançar filmes em Bluray que foram esquecidos ou injustamente subestimados quando do seu lançamento. Clássicos esquecidos como Darkman: Vingança sem rosto (Darkman, 1990, de Sam Raimi), O Bordel de Sangue (Tales from the Crypt: Bordello of Blood, 1996, de Gilbert Adler), A outra face da violência (Rolling Thunder, 1977, de John Flynn), Robocop 2 (idem, 1990, de Irvin Kershner), Motel Diabólico (Motel Hell, 1980, de Kevin Connor), O Massacre da Serra Elétrica 2 (The Texas Chainsaw Massacre Part 2, 1986, de Tobe Hooper), Caçador de Assassinos (Manhunter, 1986, de Michael Mann) e Viver e Morrer em Los Angeles (To Live and Die in L.A., 1985, de William Friedkin), além de diversos outros. O catálogo da Shout! é extenso, e possui subdivisões como a Shout! Select (com filmes como os de Friedkin e Mann) e a Scream Factory, voltada especificamente para horror. No entanto, para além da curadoria em si, a distribuidora faz questão de investir em um acabamento de primeira para os seus lançamentos, trabalhando desde em embalagens cuidadosamente ilustradas até na produção de extras exclusivos e extensivos, como entrevistas, documentários e comentários em áudio. Fala-se muito da morte da mídia física mas, a julgar pelo trabalho da Shout!, da Arrow Video e da Criterion Collection, além de outras (como a da Versátil aqui no Brasil), é de se pensar o quanto que os streamings ganhariam se fizessem um décimo do trabalho que essas empresas fazem - ainda mais quando o principal foco delas é nos filmes em si - e isso nos traz de volta à John Carpenter e Fuga de L.A.

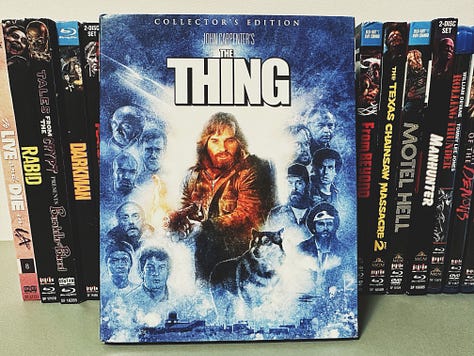

Dentre os diversos selos da Shout!, podemos sem dúvida destacar aquele dedicado a John Carpenter. Praticamente toda a filmografia do diretor foi re-lançada pela distribuidora - inclusive Trilogia do terror (Body Bags, 1993, co-dirigido por Carpenter e Tobe Hooper) e o então raramente visto Elvis (idem, 1979), telefilme que Carpenter dirigiu para a emissora ABC, e também sua primeira parceria com Kurt Russell. Mas o foco da empresa é justamente no cuidado com o restauro dos filmes, que são digitalizados em 4K a partir dos negativos originais, e acompanhados pelos seus diretores, fotógrafos e assistentes. Isso é especialmente importante para Elvis (que foi porcamente lançado em DVD mais de uma década atrás) e também para a duologia de Snake Plissken. Fuga de Nova York e Fuga de L.A. foram relançados em edições primorosas pela Shout! (sendo que o primeiro é ainda por cima um Bluray duplo) em 2019 e 2020, e espero que esses relançamentos lancem nova luz sobre esses dois clássicos de Carpenter - em especial o filme de 1996.

I.

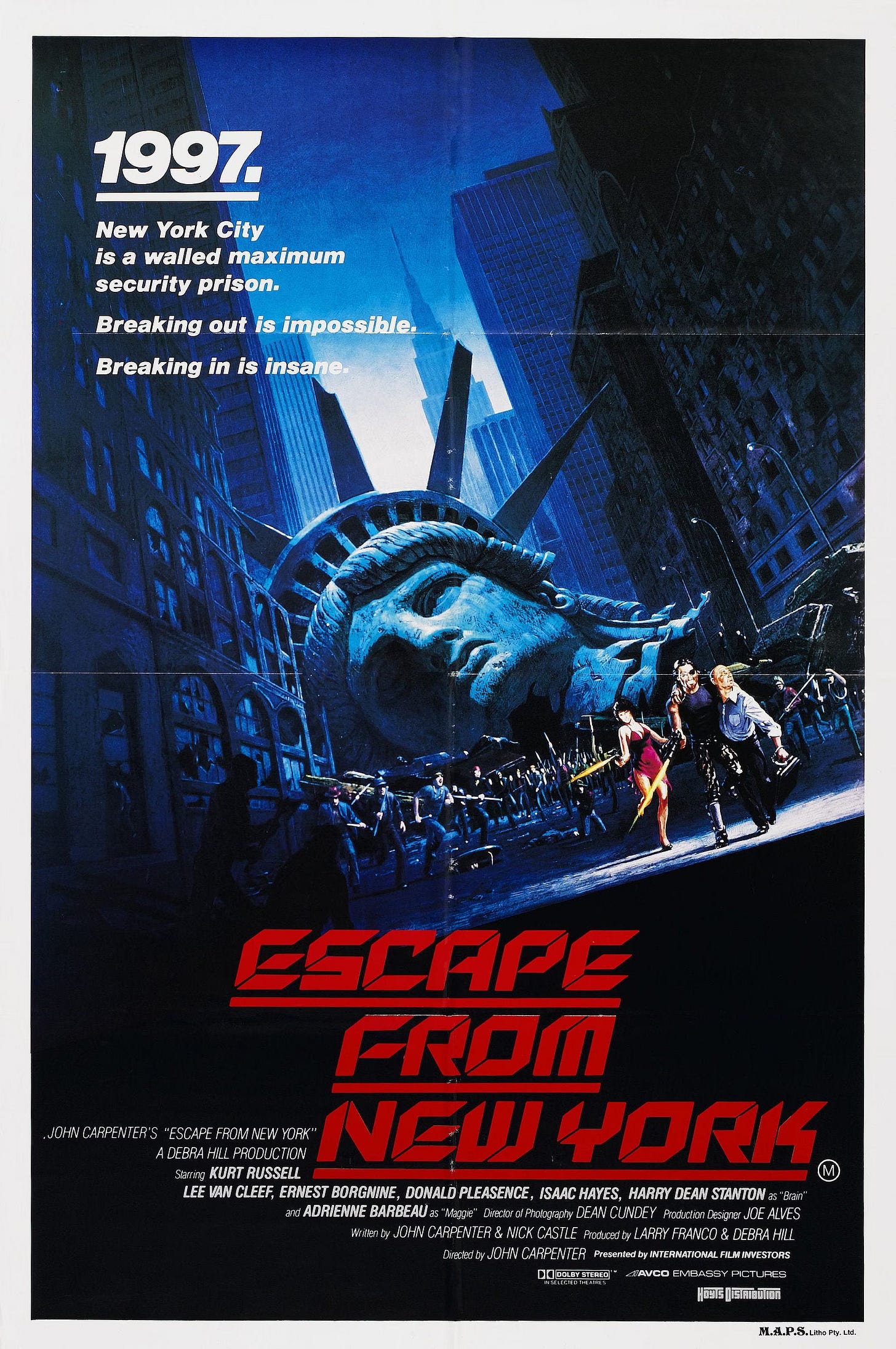

Eu mesmo sempre tive uma relação complicada com esses dois filmes, apesar de tê-los assistidos obsessivamente duramente minha adolescência. A primeira vez que assisti Fuga de Nova York foi porque a sua capa chamou a minha atenção na videolocadora. O pôster do filme é tão icônico e importante quanto o próprio filme - Snake Plissken (Kurt Russell), o herói da película, corre por uma rua escura, disparando uma metralhadora, enquanto é perseguido por uma multidão de pessoas. Ao fundo, vemos a cabeça da Estátua da Liberdade, caída no meio da rua. Como ela foi parar lá? O que aconteceu com Nova York? E quem é o curioso herói do filme, um tipo meio militar/cowboy com tapa-olho? O pôster - ou a capa da fita VHS - prometiam um filme de ação épico, em um cenário inusitado. O filme em si, no entanto, é outra coisa.

Na verdade, não é outra coisa - não há orçamento necessário para que Carpenter possa realizar suas ideias plenamente. É testamento da inteligência do diretor (que também co-produziu, co-roteirizou e co-compôs a trilha sonora do filme) que ele tenha contornado esse impasse de produção com soluções que vão da inventividade técnica à estética.

Fuga de Nova York se passa no futuro distópico de 1997. A criminalidade disparou por todo os Estados Unidos que, no futuro, se tornou uma espécie de ditadura fascista e um Estado policial. A polícia militarizada cerca a ilha de Manhattan, que se torna uma grande prisão para os piores criminosos do país. Quando o filme começa, o avião Força Aérea 1 é sequestrado por terroristas e radicais políticos, forçando o presidente (o inglês Donald Pleasance) a fugir em uma cápsula de emergência. O avião presidencial se choca contra um prédio em Manhattan, e o único sobrevivente é o próprio presidente, que logo é sequestrado pelos prisioneiros e feito de refém.

ACIMA: Lee Van Cleef como Bob Hauk.

Cabe a Hauk (Lee Van Cleef), o comandante (ou, melhor carcereiro) da prisão de Manhattan a tentar um resgate urgente - os Estados Unidos estão em guerra com a União Soviética, que acabou de se alinhar com outros países orientais, e o presidente estava a caminho de uma conferência para tentar selar um cessar-fogo. Há também um importante MacGuffin que precisa ser recuperado: uma fita cassete. Para a sorte de Hauk, tudo isso acontece ao mesmo tempo em que mais um prisioneiro entra em cena: Snake Plissken (Kurt Russell).

Plissken é um ex-soldado que se tornou um criminoso de alta periculosidade, seja roubando bancos, seja atacando o próprio país que outrora serviu com honra. Hauk oferece um acordo: perdão total pelos seus crimes, desde que ele se infiltre em Manhattan e resgate o presidente. O catch-22 é: como Plissken não é confiável, Hauk o injeta com um veneno sintético que o irá matar em 24 horas. Sem muita escolha, resta a Snake Plissken entrar em Manhattan (pousando numa das torres do World Trade Center) e, sozinho, tentar trazer o presidente e a fita cassete de volta.

A trama é simples, porém extremamente eficiente: um anti-herói altamente treinado, com um missão objetiva: resgatar um refém. O roteiro também emprega um clássico recurso de construção de suspense: o cronômetro. É uma trama ao mesmo tempo pulp - pois mistura conceitos de ficção-científica distópica, faroeste, thriller e até mesmo horror - e também é um blockbuster, onde o herói deve adentrar uma metrópole arruinada, enfrentando sozinho o mundo, para cumprir a sua missão - e voltar vivo.

Como disse anteriormente, no entanto, Carpenter não possuía todos os recursos para fazer o filme tal como o imaginou (ou seja, a parte blockbuster dessa equação). Mesmo tendo saído do sucesso extraordinário de Halloween (idem, 1978) e A Bruma Assassina (The Fog, 1980), Fuga de Nova York foi uma produção independente, que custou menos de 8 milhões de dólares. Isso já o impediu de filmar em Manhattan, e também o impediu de construir sets grandes e elaborados que reproduzissem a cidade em ruínas fielmente. Isso fez com que Carpenter tivesse que apelar para outras soluções.

Os efeitos de FUGA DE NOVA YORK (clique na imagem para expandir). James Cameron integrou a equipe de efeitos visuais.

Uma delas foi o uso de efeitos especiais como maquetes, miniaturas e composições em perspectiva com pinturas. Combinando a filmagem em locações - a produção se utilizou de East St. Louis que, na época, era como a Detroit de hoje em dia - com esses efeitos práticos, além de uma fotografia sombria (o diretor de fotografia Dean Cundey, colaborador regular de Carpenter ao longo dos anos 80, utilizou lentes especiais com capacidade de fotografar em baixas condições de luz - dispensando o uso de muitos refletores e maquinário de iluminação), Carpenter conseguiu criar um dos pilares do universo de Fuga de Nova York: o visual.

Fuga de Nova York segue o mesmo estilo de decupagem minimalista e eficiente que são uma das marcas de Carpenter. Profundamente pragmático, seguindo os passos de seu grande ídolo Howard Hawks, Carpenter não é diretor de firulas. Se pode contar uma cena em um plano só, fará isso. Economiza nos set-ups de câmera, e a decupagem é minimalista. Além disso, Carpenter fotografa no seu formato favorito, o anamórfico (para quem não sabe, um tipo de lente especial que confere um aspecto super-widescreen aos filmes - era o formato favorito de diretores de faroestes como Sergio Leone, Don Siegel e Sam Peckinpah). Isso faz com que Fuga de Nova York tenha uma profusão de composições em planos abertos e de conjunto, com Snake Plissken atravessando a pé a paisagem urbana abandonada e em ruínas.

É óbvio que o filme se beneficiaria de poder filmar em locação em Manhattan mas, dadas as circunstâncias, Carpenter conseguiu reproduzir o look da metrópole arruinada em East St. Louis. Parte disso se dá pela fotografia, assinada por Dean Cundey (que, nos anos 1990, trabalharia com Steven Spielberg em “Jurassic Park”).

Ainda assim, Carpenter e sua equipe de efeitos especiais conseguiram contornar isso com o uso inteligente de efeitos especiais e composições especiais. O melhor exemplo é esse plano do avião de Snake Plissken pousando no topo do World Trade Center.

Outro plano que sairia bem caro é o de Snake no cockpit do avião. Carpenter e Cundey resolveram isso com o uso de cores - e a escuridão do interior da nave.

E isso é um aspecto interessante da distopia do filme: a base militar da polícia que vigia Manhattan (localizada na Liberty Island, a mesma ilha que comporta a Estátua da Liberdade - um comentário cínico e irônico) é clean, asséptica e repleta de computadores e tecnologia de ponta (claro, para a época). Grandes espaços vazios vigiados por policiais que parecem saídos da SS do Terceiro Reich (ou de um gibi da 2000 A.D.), onde todos se vestem de preto e estão cercados por luzes de computadores, mainframes e mapas digitais. Isso contrasta diretamente com as cenas que se passam em Manhattan. Os prédios e as ruas estão imersos em sombras ameaçadoras, e lixo e ruínas se espalham por todos os lados. Boa parte do filme acompanhamos Snake, que caminha de um lado para o outro seguindo os rastros do presidente. Vemos aqui e ali, sempre distante e em curtos intervalos de tempo, como os prisioneiros vivem na prisão. As diferentes gangues, facções e grupos de poder que se organizaram na metrópole abandonada. Mas Carpenter, talvez por tempo, ou por dinheiro (ou pelos dois motivos), nunca elabora muito sobre esses prisioneiros, optando por deixá-los nas sombras, como silhuetas. Alguns coadjuvantes recebem mais atenção: é o caso de Harold/Brain (Harry Dean Stanton), Maggie (Adrienne Barbeau, então esposa de Carpenter), Cabbie (Ernest Borgnine) e uma mulher que Snake encontra em um diner abandonado (Season Hubley, então esposa de Russell), que logo é morta pelos Crazies, uma gangue psicótica que habita os esgotos da cidade.

O visual da base da polícia em Manhattan é talvez o melhor exemplo da forma como Carpenter contornou o baixo orçamento do filme: ele adotou uma estética minimalista e asséptica para retratar essa tecnologia. Isso faz inclusive que o filme fique menos datado neste ponto, pois a trama, situada em 1997, passa a ser um tipo de história alternativa.

O interessante desses coadjuvantes é que, apesar deles ajudarem Snake em sua missão, eles o fazem por interesse próprio: querem fugir da ilha com ele nem que, para isso, tenham que resgatar o odioso presidente do país que os condenou ao inferno de Manhattan em primeiro lugar. Nesse ponto, eles não são diferentes do próprio Snake, que despreza não só o presidente como o próprio Estados Unidos. Carpenter cria esses espelhamentos entre os personagens, algo que é reforçado pelo fato de Brain ser um ex-comparsa de Snake (e um que supostamente o traiu durante um assalto - algo que é elaborado em uma sequência inicial que foi cortada do filme final). O mundo de Fuga de Nova York, portanto, é um que é marcado por traições, parcerias tênues e uma luta desesperada por violência em uma paisagem devastada. Boa parte disso se dá pelo fato de que Carpenter concebeu a história do filme ainda nos anos 70, como reação à Guerra do Vietnã e ao escândalo de Watergate. A crise do petróleo no final da década, o crescimento da criminalidade em grandes centros urbanos e a sensação de que o país estava sendo engolfado por uma nuvem negra de paranóia, cinismo e desespero informam o imaginário do filme. Nesse ponto, a fotografia sombria, somada à direção de arte que reforçam que os Estados Unidos se tornaram uma ditadura fascitóide e tecnológica, dão corpo ao que Carpenter estava sentindo no período.

E esse é um dos pontos brilhantes de Fuga de Nova York: apesar do filme conter bastante exposição quanto à prisão e a missão de Snake, todo o resto é sugerido de forma sutil, através de diálogos (que apontam para o passado de Snake como herói de guerra, lutando na Rússia, por exemplo, ou que explicam as diferentes facções que operam em Manhattan, que nunca chegamos de fato a ver) e códigos visuais, como os que descrevi anteriormente. Apesar de linguagem minimalista de Carpenter, e do fato dele não poder mostrar tudo que gostaria por conta das limitações de orçamento, fez com que ele tivesse que apelar para o que não vemos - mas podemos completar com nossa imaginação.

E aqui temos o segundo pilar que faz com que Fuga de Nova York seja um filme único: a trilha sonora. Não é segredo para ninguém que Carpenter é um grande compositor de trilha sonoras, e foi responsável por temas inesquecíveis em uma porção de filmes - sendo que a mais famosa é, claro, a de Halloween. Carpenter trabalha principalmente com música eletrônica e sintetizadores. No começo dos anos 80, eles ainda eram uma novidade no cinema, mas logo começaram a ser usados de maneira semelhante por alguns diretores. No âmbito do horror especificamente, o uso mais famoso de sintetizadores e música eletrônica são nos gialli italianos - em especial a parceria de Dario Argento com o conjunto Goblin. Outro exemplo notável é a pareceria de Werner Herzog com o conjunto New Wave alemão Popol Vuh para os seus filmes Aguirre, a cólera dos deuses (Aguirre, der Zorn Gottes, 1971) e Nosferatu: o vampiro da noite (Nosferatu: Phantom der Nacht, 1979). Mas, no cinema americano, William Friedkin e Michael Mann foram alguns dos pioneiros em seu uso, e se utilizaram de música eletrônica para a trilha sonora de seus filmes - Comboio do medo (Sorcerer, 1977) e Profissão: Ladrão (Thief, 1981), respectivamente, ambas compostas pelo conjunto alemão Tangerine Dream; O uso de trilha sonora eletrônica nestes filmes cumpre um papel interessante: o de desnaturalizar a ação. Tanto os filmes de Herzog quanto os de Friedkin e Mann são marcados por uma linguagem profundamente realista (ainda que o realismo de cada diretor se manifeste de forma diferente) e naturalista (principalmente no caso de Herzog), mas a trilha sonora de sintetizador vai na contramão dessa linguagem visual. É como se houvesse uma dialética entre imagem e som, e a síntese disso são filmes onde os personagens percebem que a realidade em que vivem, na verdade, pode muito bem ser comandada por um poder sobrenatural, uma metafísica que comanda os destinos dos personagens. Mas os sintetizadores também contribuem para gerar uma atmosfera onírica e surreal, onde nada parece ser o que é - e a própria realidade entre em xeque. As trilhas de Carpenter funcionam de maneira semelhante, ainda que ele não entre na chave distintamente langiana que comanda o imaginário de Friedkin, Mann e Herzog.

O filme opera em outro ritmo. Contradizendo a própria pressão de tempo da narrativa, em um determinado momento Snake parece desistir: puxa uma cadeira e descansa.

As trilhas de Carpenter são um complemente perfeito às suas imagens, e o diretor é um mestre da construção de atmosfera. Elas nos ajudam a “entrar" em seus universos ficcionais, e a trilha de Fuga de Nova York (que teve a colaboração de Alan Howarth) não é diferente. Apesar de sua trama (e do seu pôster), o longa não é um filme de ação frenético - pelo contrário, é lento, por vezes quase meditativo. Há poucos cortes, e Carpenter, como disse, privilegia planos abertos, onde Snake atravessa o território urbano. A trilha, onipresente, “embala” essas cenas num véu onírico. Fuga de Nova York é muitas vezes descrito como um mood piece, um filme onde a atmosfera (a fotografia, uso de cores, cenários, ritmo e, sim, a trilha) são mais importantes do que a trama e as cenas de ação em si. O filme é uma colisão de gêneros diferentes. É uma sombria distopia urbana, com gangues que parecem saídas de um filme de horror de zumbi (um dos criminosos, inclusive, se chama Romero); o Western, onde o protagonista é um anti-herói misterioso e cínico, de poucas palavras - um mercenário como o caubói de John Wayne em Rastros de ódio (The Searchers, 1959, de John Ford), e lacônico como o Homem Sem Nome de Clint Eastwood; e também é um thriller paranóico da Guerra Fria. Apesar de ser uma ficção-científica futurista, a Nova York de Carpenter remete à própria Nova York do período, degradada por crime, e que vemos em filmes como Operação França (The French Connection, 1971, de William Friedkin) e Desejo de matar (Death Wish, 1974, de Michael Winner). A trilha sonora une esses diferentes gêneros em um todo orgânico, e é um elemento fundamental para fazer com que Fuga de Nova York seja um filme que tenha um universo ficcional extremamente rico - ainda que só tenhamos poucos vislumbres dele.

A cena acima em tese se passa no hall de entrada do World Trade Center. A sequência abaixo, por sua vez, é situada no salão principal da Grand Central Station. Nem sempre Carpenter conseguia contornar de fato o problema de que não tinha acesso a essas locações.

Mas esse aspecto de mood piece (ou “vibes movies”, como alguns chamam hoje em dia) aproximam Fuga de Nova York de outro filme de ficção-científica do período: Blade Runner: o caçador de andróides (Blade Runner, 1982, de Ridley Scott). Apesar de ser um filme orçamento muito maior, para muitos é um filme frustrante também. Blade Runner parece ser um neo-noir que promete sequências de ação deslumbrantes, repletas de efeitos especiais, além de ser um filme investigativo. Não é nenhuma dessas coisas. Raramente vemos Rick Deckard (Harrison Ford) investigar alguma coisa e, quando o faz, é dando comandos de voz a uma máquina. Não há nenhuma da esperteza ou argúcia que vemos em detetives noir como os de Dashiell Hammett ou Raymond Chandler. Tampouco temos um herói noir que seja proficiente com o uso de armas, como é o caso de Dirty Harry Callahan (Clint Eastwood) ou o Maike Hammer de Mickey Spillane (verdade seja dita que Phillip Marlowe mais apanha do que qualquer outra coisa). Pelo contrário, e assim como Carpenter, Ridley Scott parece estar muito mais preocupado com o mood, os sentimentos, e a deslumbrante fotografia de Jordan Cronenweth se casa maravilhosamente bem à trilha sonora de Vangelis. Ainda que as intenções de Carpenter talvez não fossem as mesmas, pois ele foi forçado a seguir este caminho por conta de seu orçamento reduzido, o fato é que, não obstante, ele de fato foi bem-sucedido em transformar Fuga de Nova York em um filme com uma atmosfera única. Dito de outra forma: se fosse para Fuga de Nova York ser feito hoje em dia, eu apontaria para diretores como Nicolas Winding Refn, Panos Cosmatos ou Alex Garland, e não para diretores de ação, como parece ser a norma (porque de vez em quando re-animam a ideia de refilmar Fuga de Nova York, e o pensamento sempre parece ser o de copiar as modinhas do cinema de ação do momento - em 2007, por exemplo, a refilmagem quase aconteceu, e o ator Gerard Butler, então em alta, foi cotado para interpretar Plissken). E, com isso, vamos para o terceiro e último pilar que fazem Fuga de Nova York ser o clássico que é: Snake Plissken.

Kurt Russell como Snake Plissken. Russell começou sua carreira no cinema e na televisão como ator mirim, e participou de inúmeras produções infantis da Disney. “Fuga de Nova York” é seu primeiro papel em um filme de ação, e o sucesso do longa ajudou o ator a entrar em uma segunda fase de sua carreira. Hoje em dia, sem sombra de dúvida, Russell é lembrado por seus papéis em incontáveis filmes de ação dos anos 80 e 90.

“SD. Plissken... Americano, Tenente: Unidade de Forças Especiais "Black Light". Dois Corações Púrpuras, Leningrado e Sibéria. Homem mais jovem a ser condecorado pelo presidente. Então você roubou o Federal Reserve Depository... sentença de prisão perpétua, penitenciária de segurança máxima de Nova York. Estou prestes a expulsar você do *mundo*, herói de guerra…”. É assim que Snake Plissken nos é descrito por Bob Hauk (Lee Van Cleef), comandante da prisão de Manhattan. Usando calças com camuflagem cinza e branca (de neve, confirmando a sua participação em conflitos na Rússia), botas de motoqueiro, uma jaqueta de couro marrom gasta (como a de Indiana Jones) e tapa-olho, Plissken - interpretado brilhantemente por Kurt Russell, em papel que mudaria sua carreira - é lacônico, seguro de si e simplesmente não parece dar a mínima para ninguém a não ser ele mesmo. Snake, que á tanto um militar extremamente graduado quanto um outlaw ao estilo de Billy The Kid, John Dillinger e aos incontáveis pistoleiros interpretados por John Wayne, Gary Cooper e, principalmente, Clint Eastwood. Plissken é o quintessencial herói americano: um individualista que possui valores morais próprios, e que depende dos próprios recursos físicos e intelectuais para cuidar de si em um mundo hostil. Um personagem que, nas mãos de Carpenter e interpretado por Russell, é depositário de nossa própria imaginação e aspiração.

Digo isso pois, afinal de contas, o que sabemos mesmo sobre Plissken? Quase nada. Ele é lacônico, e o interesse que possui na missão em questão - resgatar o presidente para salvar não só os Estados Unidos mas também para impedir a Terceira Guerra Mundial - não o interessam (“É a sobrevivência da raça humana, Plissken. Algo que você não dá a mínima.”). Snake Plissken (aliás, que nome!) é literalmente o amálgama de diversas influências e referências da cultura pop, sedimentadas ao longo de décadas e incontáveis filmes, músicas, histórias em quadrinhos e romances pulp. É um arquétipo ao mesmo tempo imediatamente reconhecido por seus contornos nítidos de definição e, ao mesmo tempo, vago e abstrato o suficiente para que ele não seja um mero clichê. Ajuda também o fato de que o mundo criado por Carpenter seja igualmente definido e vago.

Como é os Estados Unidos de 1997, tal como imaginado por Carpenter? Sabemos que a criminalidade disparou, e que por algum motivo pouco explicado a ilha de Manhattan - um dos metros quadrados mais caros e valorizados do mundo - se tornou uma prisão. O presidente é impopular, e a Guerra Fria esquentou consideravelmente, com a URSS e a China comunista não só se aliando, mas potencialmente avançando consideravelmente sobre os Estados Unidos. Plissken lutou na linha de frente em território russo, mas algo aconteceu para que ele não só abandonasse o seu posto, como se tornasse um ladrão de bancos extremamente perigoso. E quem são os criminosos que habitam a ilha de Manhattan? São gangues que parecem saídas, ao mesmo tempo, de um filme de George Romero (ou, melhor, de Walter Hill) e de uma HQ de Frank Miller. Carpenter disse que o roteiro foi escrito em reação ao escândalo de Watergate e à Guerra do Vietnã. O primeiro, um escândalo que revelou o grau de corrupção do governo Richard Nixon, um presidente impopular e que, ainda por cima, era cartunesco como um vilão de gibi de quinta categoria (que lhe renderam o apelido de “Tricky Dick”). Por outro lado, a humilhação de perder uma guerra impopular, em um país distante e exótico, tecnologicamente inferior, muito abalaram a projeção dos Estados Unidos como império. Essa sensação de paranóia e descrédito em relação ao próprio país muito informaram o cinema americano dos anos 70. Sejam os filmes de Alan J. Pakula, Michael Cimino ou James Bridges, o fato é que esse mesmo imaginário acabaria por influenciar de forma subterrânea boa parte do cinema dos anos 80.

Donald Pleasance interpreta o presidente dos Estados Unidos em Fuga de Nova York.

Depois de ser torturado e humilhado ao longo de todo o filme, o presidente tem a sua vingança, executando brutalmente o Duque de Nova York (Isaac Hayes).

Usualmente tratada - com certa justiça, é verdade - como uma década otimista e kitsch, o cinema hollywoodiano dos anos 80 é visto como uma reação aos filmes pessimistas e vanguardistas da década anterior. No lugar de Robert De Niro em O Franco Atirador (The Deer Hunter, 1978, de Michael Cimino), teríamos John Rambo de Rambo: Programado para Matar (First Blood, 1982, de Ted Kotcheff) ou, então, o super-tira Marion Cobretti - o “Cobra” - do mesmo filme (Stallone Cobra, 1986, de George Pan Cosmatos - ele mesmo praticamente um remake oitentista do primeiro Dirty Harry). Mas eu digo que o espírito niilista e paranóico dos anos 70 permanece nos anos 80 - a era do nascimento dos blockbusters modernos, ou filme high concept - de forma subterrânea porque mesmo um filme como Rambo (o primeiro, isso é) guarda em si muito do ressentimento da década anterior. John Rambo é um militar que, não diferente de Snake Plissken, volta para o seu país - não como herói, mas como um pária, desprezado por todos a sua volta. Horrorizado pelo que fez, e pelo que sofreu no Vietnã, Rambo é um homem sem ideologia, sem pátria, e sem qualquer forma de posicionamento político claro. Ele é a expressão de um sentimento, sim, mas é também, assim como Snake Plissken, a consolidação daquele arquétipo tipicamente americano que falei antes: o caubói, que serve à civilização somente para se ver traído e desprezado por ela mesma. Como se orientar nesse mundo? Quais são os valores e a moral que esperaríamos desse tipo de personagem?

O interessante no caso de Snake é que ele antecipa cronologicamente todos os heróis de ação que apareceriam nos anos 1980 - falo aqui dos tipos interpretados por Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren, Chuck Norris e outros. Plissken difere deles, no entanto, por ser um herói muito mais vulnerável. Ele não enfrenta exércitos inteiros sozinho. Na verdade, ele é muito mais próximo de um John McClane (Bruce Willis) no primeiro Duro de Matar (Die Hard, 1988, de John McTiernan). McClane é um tira comum lançado em uma situação impossível, uma luta desesperada de sobrevivência. Plissken, no entanto, não é um soldado comum - ele tem o currículo do Rambo. Por isso que ele é um personagem tão fascinante, lançado em um mundo igualmente fascinante. E mesmo o filme em que ele estrela não pode ser comparado a nenhum dos filmes estrelados por Stallone, Schwarzenegger, Norris ou Willis. É um mood piece.

Esse é um dos aspectos que fazem Fuga de Nova York ser um filme frustrante: a todo momento, esperamos um filme de ação e ficção-científica ao nível de um como os dirigidos por Ted Kotcheff, John McTiernan ou mesmo Sergio Leone; mas o que temos é um filme lento, escuro, sombrio e com uma atmosfera onírica tal qual Blade Runner. Só nos resta, portanto, imaginar. E o mundo de Carpenter é um playground para que imaginemos o que poderia ser, ao mesmo tempo em que nos deleitamos com o que ele de fato nos mostra. Uma Nova York sombria, comandada por gangues que usam armas medievais e que são comandadas por um sujeito insano que se autodeclarou o Duque de Nova York (Isaac Hayes). O presidente é interpretado por um ator inglês, que pouco faz para esconder o seu sotaque (o brilhante Donald Pleasance). Não deveria funcionar, mas de algum jeito, funciona. Ou, melhor, nem para todo mundo.

Não obstante eu seja obcecado por esse filme (e sua continuação), a verdade é que o tempo todo imaginamos o que Fuga de Nova York poderia ser. Não é à toa que Plissken não só antecipa uma série de heróis de ação que viriam em seu esteio, como também foi literalmente copiado por Hideo Kojima em sua célebre saga de games de espionagem, Metal Gear Solid. Solid Snake, assim como seu “pai” Big Boss (ambos intepretados por David Hayter desde anos anos 1990), são emulações diretas de Snake Plissken. Inclusive, em um determinado momento de Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (2001), Solid Snake adota o disfarce de “Iroquois Plissken”, e a trama se passa em uma base secreta no rio Hudson, a poucos metros da costa de Manhattan. Kojima, portanto, só deu o passo adiante de todos nós, e criou suas próprias aventuras com o personagem de Carpenter.

Kurt Russell se tornaria o principal ator de John Carpenter. Assim como acontece com outros diretores, o ator interpretaria não só variações do mesmo personagem, como também interpretaria duplos do próprio Carpenter. Talvez nenhum personagem se aproxime mais do temperamento do próprio diretor, em especial na sua postura iconoclasta, lacônica (você já viu/leu uma entrevista com John Carpenter?) e anti-sistema e autoridade que o próprio Plissken. Ao final do filme, Plissken não só resgata o presidente e a importante fita cassete, como também consegue desativar a toxina que está dentro de si. Para cumprir sua missão, todos aqueles que participaram do resgate terminaram mortos. Plissken observa, com desprezo, o presidente ser prontamente assistido por auxiliares, maquiadores e figurinistas, para apresentar o seu discurso e reproduzir a tão importante fita cassete. Snake pergunta ao presidente o que ele tem a dizer sobre as pessoas que morreram para que ele pudesse viver. A resposta do líder dos Estados Unidos é algo protocolar - o típico bullshit speak que escutamos hoje em dia em press releases e relatórios de departamentos de RH. Isso reforça ainda mais o desprezo, cinismo e niilismo de Snake, e ele simplesmente se afasta. O presidente reproduz a fita - e descobrimos que Snake as trocou por uma de música, as que Cabbie (Ernest Borgnine) reproduzia em seu táxi. Snake acende um cigarro e, enquanto caminha para fora de quadro, destrói a fita verdadeira.

ACIMA: o último plano de Fuga de Nova York, com Snake Plissken caminhando para fora de quadro, logo após destruir a tão importante fita cassete - humilhando, assim, o presidente dos Estados Unidos no meio de sua transmissão de TV para todo o mundo.

É justamente esse tipo de atitude, somado a um filme que opera puramente no nível imaginativo, que faz com que Fuga de Nova York seja não só uma obra fascinante mas, também, única. Pois, para todos os efeitos, o filme deveria ser nada mais do que uma produção barateira de uma Cannon Films da vida; mas não, é algo inteiramente único. John Carpenter pegaria diversos elementos deste filme e exploraria diferentes facetas em outros de seus filmes dos anos 1980. Kurt Russell segue no molde Pliskeniano como MacReady, o caçador cético e realista do apocalíptico O enigma de outro mundo (The Thing, 1982), ao passo que depois desconstruiria o mesmo arquétipo do herói durão e solitário como o caminhoneiro Jack Burton na comédia de ação e fantasia Aventureiros do Bairro Proibido (Big Trouble in Little China, 1986, provavelmente o filme mais hawksiano de toda a filmografia de Carpenter). Mas o diretor também lançaria o mesmo olhar cético e cínico de Snake Plissken para a própria cultura americana em Christine, o Carro Assassino (Christine, 1983) - um filme que reimagina os idílicos anos 50 como uma história de horror; já em Eles Vivem (They Live, 1988), Carpenter desmontaria o cinema de ação que ele próprio ajudou a lançar com Fuga de Nova York. Se este era uma crítica ao governo Nixon e à sensação de descrença com o próprio país nos anos 70, They Live fecha a década de 1980 lançando um olhar satírico ao governo de Ronald Reagan e à virada “neoliberal”. Ao mesmo tempo, o protagonista, Nada, é uma paródia não só de Snake Plissken (o caubói “drifter”, que vai de cidade em cidade) mas também do herói de ação dos anos 1980. Interpretado pelo lutador de luta livre Roddy Piper, Nada se encaixa na mesma categoria de um Stallone ou Schwarzenegger. Mas, ao se aliar a Frank (Keith David), Carpenter também tira sarro da tradição Buddy cop, onde dois tiras - um branco e um negro - se juntam em aventuras repletas de ação e tiradas cômicas. No entanto, ainda conservando a visão setentista de Carpenter - na verdade, a sua visão iconoclasta, anti-autoridade e profundamente subversiva - o filme também pode ser compreendido numa chave perturbadora: e se, ao invés de heróis, Nada e Frank não passassem de terroristas sanguinários, ressentidos por terem sido “deixados para trás”?

Essa dimensão perturbadora (que também é explorada por Stephen King em seu romance A Zona Morta) é “suavizada” pelo tom satírico que Carpenter emprega ao longo do filme, mas é algo que já estava até mesmo presente em Fuga de Nova York: os radicais que sequestram a Força Aérea 1, apesar de seu discurso oprimido X opressor (“Nós, os soldados da Frente de Libertação Nacional da América, em nome dos trabalhadores e de todos os oprimidos deste país imperialista, desferimos um golpe fatal no estado policial fascista. Que melhor exemplo revolucionário do que deixar o seu presidente perecer na masmorra desumana da sua própria prisão imperialista”), não passa de uma terrorista, que lança um avião contra um prédio de Manhattan, matando inúmeras pessoas em seu interior. Não há nenhum romantismo na visão de Carpenter - e é isso que o afasta de um Sam Peckinpah, por exemplo. Carpenter não deposita esperanças em nenhuma ideologia, ou em partido político algum. O que resta é Snake Plissken: um homem solitário, que não serve a nenhuma nação ou ideologia, e que é regido somente pelo seu senso de sobrevivência e seu próprio código moral. E esse é o desafio de Carpenter com Fuga de L.A.: como re-imaginar Snake Plissken nos anos 1990?

Continua na PARTE II